مقالات

منهج الزهراء عليه السلام في التربية

فالبنت مسؤولة قبل كل شيء سواء أمام الله تعالى أو أمام مجتمعها عن تعلّم أسس التربية والتعليم، بما يضم ذلك من القواعد الصحية خاصة بسلامتها وسلامة طفلها، ومن النواحي الروحية والعاطفية التي لابد للطفل من أن يأخذ نصيبه الوافر منها، للحيلولة دونه ودون ابتلائه وتعرضه للأزمات النفسية التي تجرّ إلى الويلات الاجتماعية فيما بعد.

الزهراء (ع) جمعت خواص الأنبياء

أمّا النّتيجة التي يبلغها الشكل الثاني، فهي أنّ عظَمة الزّهراء عليها السلام محمّديّةٌ؛ أي أنّها متصلة بالرسالة المحمّديّة وتمثّل امتداداً لها، وليست متصلةً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمجرّد كونها ابنته، فثمّة مقام (أُمُّ أبيها في عظيمِ المَنزلة) كما يعبّر المرجعُ الفقيه والفيلسوفُ الشّيخ محمّد حسين الغرويّ الأصفهانيّ.

التبيين في نهج السيّدة الزهراء عليها السلام

إنّها تُبيّن في مثل هذه الخطبة وبهذه الألفاظ والمعاني الحقائق التي لم تكن في الأذهان، أو إذا كانت موجودة، فهي غافلة، مثل: التوحيد، والنبوّة، والإمامة، والولاية، والعدالة. لقد أرست عليها السلام هذه السُنّة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وتبعها أبناؤها؛ فخطبة السيّدة زينب عليها السلام في الكوفة، وخطبة الإمام السجّاد عليه السلام في الشام، وخطبة الإمام الصادق عليه السلام في عرفات، كلّها متابعة لسنّة أرستها السيّدة الزهراء عليها السلام.

عظَمةُ الزهراء عليها السلام محمّدية

تضافر عوامل عديدة أدّت إلى التقصير في معرفتها عليها السلام، من أبرزها الفهم الخاطئ للوحدة الإسلامية. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ حبّ أهل البيت عليهم السلام وتقديسهم، هو أبرز أُسس الوحدة الإسلامية بعد التوحيد والنبوّة. ويجب أن يُعنى الحوار في سياق الوحدة الإسلامية بتحديد الموقف من مظلومية الزهراء صلوات الله عليها، وبما ينسجم مع هذا الأصل الأبرز من أُسس الوحدة بين المسلمين

حاجتنا إلى الأعمال النوعية.. لماذا يجب تأمين المنظومة أولًا؟

يكشف الواقع الافتراضي عن واقعٍ حقيقيّ لا يمكن تجاوزه بسهولة. ففي ظل الواقع الافتراضي يعيد الكثيرون النظر في هويتهم وثقافتهم بصورة أسرع من أيّ وقتٍ مضى. فشبكة الإنترنت زودت الناس في كل مناطق العالم بقدرة فائقة على التعبير عن أفكارهم وإظهار عناصر قوّتهم، بل تضخيمها بصورة مذهلة.

دعوة إلى التوازن بين الدّنيا والآخرة

فإذا تمكن طول الأمل واتباع الهوى من نفس إنسان حملاه على طلب الدنيا على نحو جنوني يجعله خطرًا اجتماعيًّا، وعلى نسيان العمل للآخرة. في بعض الألوان الوعظية التي يحتويها القسم الوعظي من نهج البلاغة يحارب الإمام عليه السلام هذا الانحراف، ويدعو الغافلين عن مصيرهم إلى العمل له.

بغض المؤمن حرام

والظاهر أنّ مجرد الاستثقال ليس ببُغض؛ لا لغةً ولا عُرفاً، ولو كان ذلك لأشكَل؛ إذ قد يثقلُ على النفس لا بسببٍ دينيّ، بل ليس له ميلٌ إلى الاختلاط به أو بغيره. هكذا يقتضي طبعُه، إذ قد يكون بسببٍ غير دينيّ، مثل شَغلِه عن أمره - ولو كان من أكْله وشربه وسائر لذّاته. وبالجملة: هو معنًى نجدُه في النفس غير الذي فسِّر به.

الكتاب

-

معنى (قول) في القرآن الكريم

معنى (قول) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (1)

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (1)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الطاعة سبيل السعادة

الطاعة سبيل السعادة

السيد عبد الحسين دستغيب

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

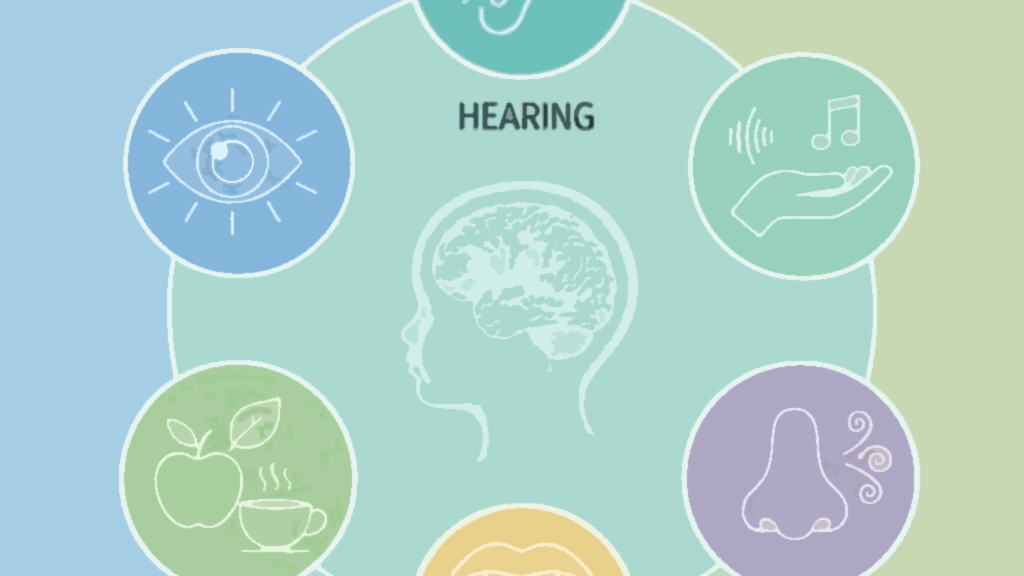

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت

عدنان الحاجي

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

-

علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا

علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)

محمود حيدر

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

-

الرياء وموقف العرفان من النية والعمل

الرياء وموقف العرفان من النية والعمل

الشيخ شفيق جرادي

الشعراء

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

باب الحوائج: صلوات في حضرة القيد

باب الحوائج: صلوات في حضرة القيد

حسين حسن آل جامع

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

معنى (قول) في القرآن الكريم

-

قد يمتلك البشر أكثر من 30 حاسة، بحسب علماء

-

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (1)

-

الطاعة سبيل السعادة

-

الإمام الكاظم (ع) وتيار الإلحاد

-

قطيفيّون يبدعون في في المعرض الفنّيّ (بصمة خليجيّة)

-

في حنينٍ وفي وجد

-

باب الحوائج: صلوات في حضرة القيد

-

المراد من عدم استحياء الله

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى