قرآنيات

ظلمة أهل النّفاق وعماهم

إن ظلمة المنافقين وحياتهم الخاوية من الضياء، التي صبت في الآية مورد البحث في قالب التمثيل. قد بينت في موضع آخر من دون تمثيل، فالقرآن الكريم يقسم الناس يوم القيامة إلى صنفين: الصنف الأول: هم المؤمنون والمؤمنات الذين يتقدمهم نورهم ويسطع أمامهم ليضيء لهم طريق الجنة، ثم يبشرهم في نهاية الطريق كذلك بالخلود في الجنة

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (5)

فلو كان هذا هو الميزان بغية تميّز المكّي عن المدني، فالآية مدنية قطعاً دون ريب لعدم وجود أيَّة مناسبة لسؤال الأجر أو طلب مودة القربى من أُناس لم يؤمنوا به بل حشَّدوا قواهم على قتله، بخلاف البيئة الثانية فقد كانت تقتضي ذلك حيث التفَّ حوله رجال من الأوّس والخزرج وطوائف كثيرة من الجزيرة العربية.

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (4)

إنّ طلب المودة من الناس أشبه بقول طبيب لمريضه بعدما فحصه وكتب وصفة: لا أريد منك أجراً إلاّ العمل بهذه الوصفة، فإنّ عمل المريض بوصفة الطبيب وإن خرجت بهذه العبارة بصورة الأجر، ولكنّه ليس أجراً واقعياً يعود نفعه إلى الطبيب بل يعود نفعه إلى نفس المريض الذي طلب منه الأجر.

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (3)

قام الرسل بإبلاغ رسالات اللّه سبحانه إلى الناس، دون أن يبغوا أجراً منهم، بل كان عملهم خالصاً لوجهه سبحانه، لأنّ إبلاغ رسالاته كانت فريضة إلهية على عواتقهم، فكيف يطلبون الأجر للعمل العبادي الذي لا يبعثهم إليه إلاّ طاعة أمره وطلب رضاه، ولذلك كان شعارهم دوماً، قولهم (وَما أسأَلكم عليهِ منْ أَجْر إِن أَجْري إِلاّ على اللّه ربّ العالَمين)

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (2)

تأمر الآية بإطاعة اللّه كما تأمر بإطاعة الرسول وأُولي الأمر لكن بتكرار الفعل، أعني: (وأَطيعُوا الرَّسُول) وما هذا إلاّ لأَنّ سنخ الإطاعتين مختلف، فإطاعته سبحانه واجبة بالذات، وإطاعة النبي وأُولي الاَمر واجبة بإيجابه سبحانه. والمهم في الآية هو التعرُّف على المراد من أُولي الأمر، فقد اختلف فيه المفسرون على أقوال ثلاثة

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (1)

المراد من الولي في الآية هو الأولوية الواردة في قوله سبحانه:(النَّبيُّ أولى بِالمُوَْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ). فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم فهو بما أنّه زعيم المسلمين ووليّهم، يتصرّف فيهم حسب ما تقتضيه المصالح في طريق حفظ كيان الإسلام وصيانة هويَّتهم والدفاع عن أراضيهم ولغاية نشر الإسلام.

خصائص الأخلاق في القرآن الكريم

أن في الإنسان انبعاثاً داخلياً فطرياً إلى الأخلاق، يساير جمع مراحله يمكن التعبير عنه به (الحاسة الأخلاقية)، التي يميز بها بين الخير والشر، كما يميز بالحاسة الجمالية المودعة فيه بين الجميل والقبيح، قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس : 7، 8]. ومن هذه الحاسة الخلقية نستطيع أن نؤسس القواعد الخلقية والقانون الأخلاقي العام.

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (3)

البسملة هي إيجاد الإضافة بين العبد وخالقه إضافة تشريفية، وقد اختيرت هذه الجملة المباركة لأن فيها من أوسمة الخير ما عرفت، فإن قرن العبد اعتقاده بالعمل بما يدعو إليه تعالى كانت البسملة وسامًا قوليًّا واعتقاديًّا وعمليًّا وإلّا كانت لفظية فقط لها بعض الآثار كالتبرك باللسان مثلاً.

{وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ}

فالمضلِّون يحملون أوزار ضلالهم، ويحملون في ذات الوقت أوزار إضلالهم، فلأنَّ الضلال الذي وقع فيه غيرُهم كان مُسبَّباً عن إضلالهم لذلك فهم يحملون أوزارَ هذا الإضلال، فالإضلالُ كان من فعلِهم وسوءِ اختيارهم لذلك فهم يتحمَّلون تبعاتِ أوزاره، وهذا لا ينفي عن الضالِّين تبعاتِ ضلالهم الذي وقعوا فيه عن اختيارٍ منهم

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (2)

أن الرحمن مبالغة والرحيم صفة مشبهة يدل على مجرد الثبوت هذا وإن كان صحيحًا بالنسبة إلى ذات اللفظين حين الإطلاق على المخلوق. وأما من حيث إضافتهما إلى اللّه عزّ وجل فلا وجه للمبالغة بالنسبة إليه تعالى. لأن صفاته بالنسبة إليه تعالى غير محدودة فلا تجري المبالغة فيها. نعم تصح المبالغة بالنسبة إلى مورد الرحمة على نحو قوله تعالى: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (1)

هذه الآية المباركة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) تشتمل على كثير من المعارف الإلهية لا سيّما الصفات الراجعة إلى ذات الباري عزّ وجل وفي اختيار صفتي الرحمن الرحيم ما فيه من البشارة للإنسان من كونه مورد رحمته وعطفه تعالى مهما تعددت أسباب الشر وقويت، وفيها إرشاد إلى تعليم الإنسان لتوخّي الرحمة والمودة في أفعاله وجعل نفسه من مظاهر رحمته تعالى ليعرف أنّه مؤمن باللّه تعالى، وأن لا يعتمد على نفسه مهما بلغ من الكمال لأنّه المحتاج بعد، بل لا بد له من إيكال أمره إلى الغني المطلق.

الكتاب

-

مسألة الموت في المسيرة الحسينية

مسألة الموت في المسيرة الحسينية

الشيخ محمد مهدي الآصفي

-

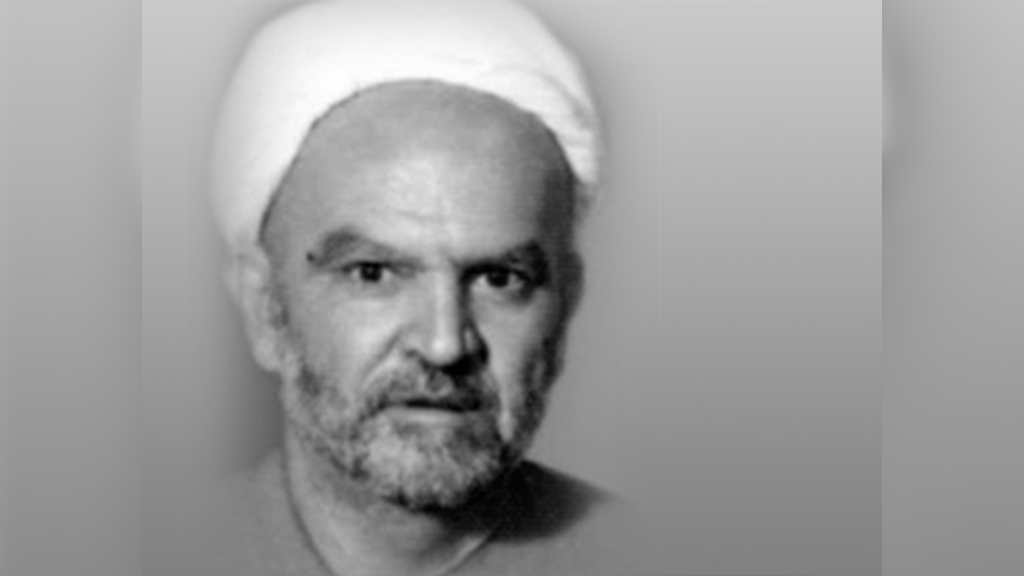

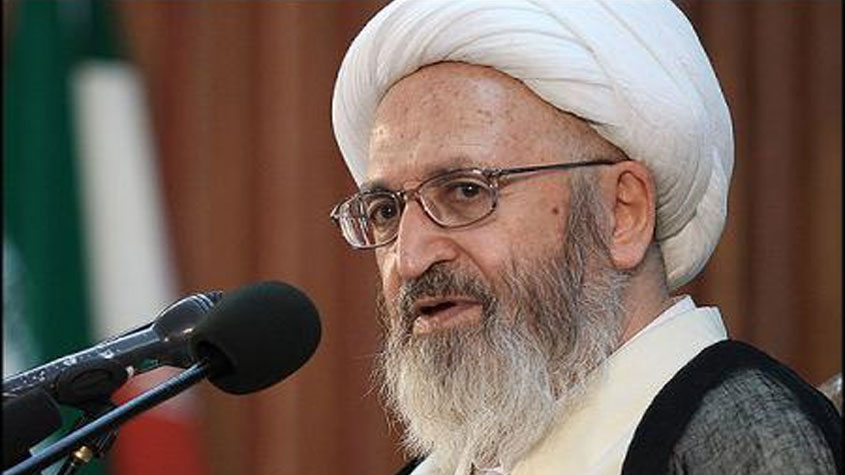

ظلمة أهل النّفاق وعماهم

ظلمة أهل النّفاق وعماهم

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

نظرية الدوافع والاتجاهات الشخصية: كيف نستخدمها لتعزيز الهناء النفسي؟

نظرية الدوافع والاتجاهات الشخصية: كيف نستخدمها لتعزيز الهناء النفسي؟

عدنان الحاجي

-

بدر والطّفّ

بدر والطّفّ

الشيخ محمد جواد مغنية

-

الخطب التي جرت في الكوفة (1)

الخطب التي جرت في الكوفة (1)

الشيخ فوزي آل سيف

-

الصبر الزينبي والبصيرة الزينبية

الصبر الزينبي والبصيرة الزينبية

الشيخ شفيق جرادي

-

أنواع التّجلّيات

أنواع التّجلّيات

السيد محمد حسين الطهراني

-

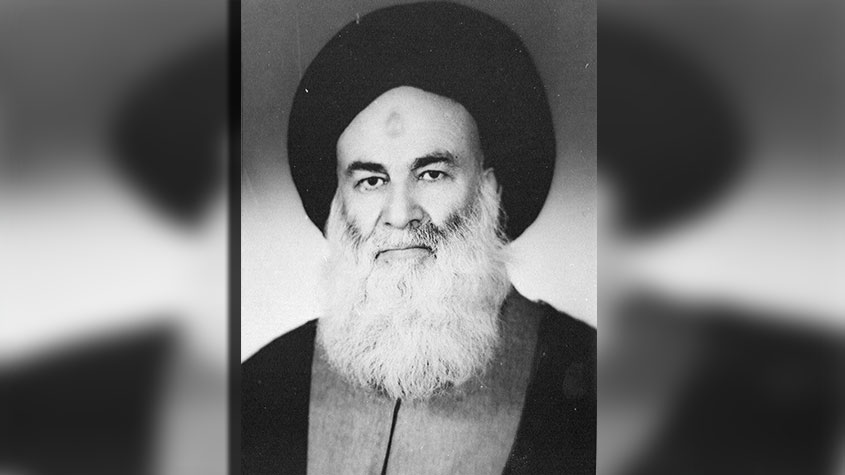

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (5)

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (5)

الشيخ جعفر السبحاني

-

السجَّاد (ع) هو مَن دفن الحسين (ع) (2)

السجَّاد (ع) هو مَن دفن الحسين (ع) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

ما جدوى إقامة الشعائر الحسينيّة؟

ما جدوى إقامة الشعائر الحسينيّة؟

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

الصّلاة برأس مقطوع

الصّلاة برأس مقطوع

أحمد الرويعي

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

آه لوجدك يا زينب

آه لوجدك يا زينب

حسين حسن آل جامع

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

فريد عبد الله النمر

-

خذني

خذني

علي النمر

-

(هو): إلى الحسين بن علي مجدّدًا

(هو): إلى الحسين بن علي مجدّدًا

حبيب المعاتيق

-

هاجس الحرّ

هاجس الحرّ

زهراء الشوكان

-

نزلوا الطفوف

نزلوا الطفوف

الشيخ علي الجشي