من التاريخ

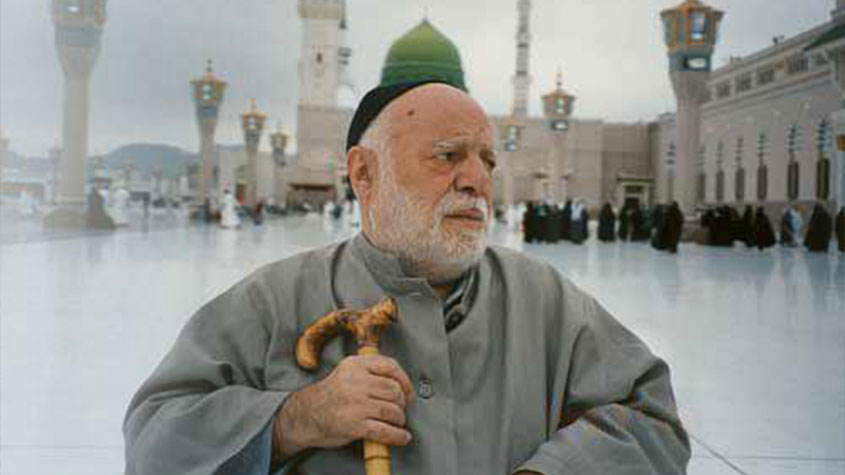

معلومات الكاتب :

الاسم :

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.شكل القرآن الكريم (2)

وحينما ظهرت مشكلة اختلاط نقط الحركات التي وضعها أبو الأسود بنقط الحروف المتشابهة الرسم التي وضعها تلامذته كما أسلفنا، استطاع الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : 170 ه) أن يبتدع أشكال الحركات، فتميزت حينئذ الحركات عن الحروف، فقد جعل الحركات حروفًا صغيرة بدل النقط، وابتكر لكل حركة ما يناسبها في الشكل من الحروف، فالضمة واو صغيرة فوق الحرف، والكسرة ياء مردفة تحت الحرف، الفتحة ألف مائلة فوق الحرف. وقد وفق الخليل مضافًا لهذا إلى ابتكار علامات الهمز والتشديد والروم والإشمام (1) .

وحينما أباح المسلمون لأنفسهم ضبط النص المصحفي في النقط والحركات وقواعد الهمز والتشديد، أحدثوا النقط عند آخر الآي، ثم الفواتح والخواتم، حتى قال يحيى بن أبي كثير: «ما كانوا يعرفون شيئًا مما أحدث في المصاحف إلا النقاط الثلاث على رؤوس الآي» (2).

وكان هذا العمل إيذانًا بمعرفة حدود الآية، إذ يفصل بينها وبين الآية التي تليها بمؤشر نقطي، تطور فيما بعد إلى شكل دائري، يوضع داخله رقم الآية، وبذلك تم تأشير أعداد الآيات وضبطها في السورة الواحدة.

وكان ذلك في الوقت نفسه مؤشرًا إلى حركة تطويرية في شكل المصحف، لا تتوقف عند حد من حدود التحسينات الشكلية الإيضاحية، بل تستقطبها جميعًا فيما يحقق فائدة، أو يزيل لبسًا، فقد عمدوا بعد ذلك إلى كتابة الأخماس والأعشار، وهو أن يدونوا بعد كل خمس آيات أو عشر آيات رقمها وعددها، وكان قد كره ذلك جماعة من الأوائل على ما يدعى، كابن مسعود ومجاهد والنخعي والحليمي (3). ولكنه لا يتعارض مع أي أصل ديني بل هو أمر إحصائي لا غبار على عائديته في التدقيق.

وحينما أدخل ما سبق تفصيله على الرسم العثماني، لم تقف حركة التطوير عند هذا الحد تجاه الرسم الأول بل أضيف إليه كل ما يتعلق بأحكام السجود القرآني الواجب والمندوب، فوضعوا في الهوامش إشارات إلى مواضع السجود، بحيث اتضح كونه شيئًا والنص القرآني شيء آخر لانفصاله عنه إلى الجوانب شأنه في ذلك شأن تعيين الأحزاب والأرباع والأجزاء، وإشارات التجويد في مغايرة رسمها في المدار، وإن كانت ضمن النص، مما استحسنه البيهقي فقال: «ولا يخلط به ما ليس منه، كعدد الآيات والسجدات والعشرات، والوقوف، واختلاف القراءات، ومعاني الآيات» (4).

وقد جعلوا لما تقدم بعض الضوابط، لتمييز القرآن من القراءات، والنص من الإضافات، ولجأوا إلى تنويع لون المداد لكل من الرسم والشكل والنقط، كحل أولي لرفع الالتباس، وإزالة الإيهام.

قال الداني وهو يشير إلى ما تقدم بل ويفتي به: «لا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم، ولا أستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة، لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم، وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة، والهمزات بالصفرة» (5).

وواضح في النص وغيره من النصوص الأخرى، أن الرسم المصحفي للآيات كان يكتب بالمداد الأسود، لهذا استحبوا أن تكون العلامات بالحمرة، والهمزات بالصفرة، وليكون ذلك عرفًا شائعًا عند العامة والخاصة.

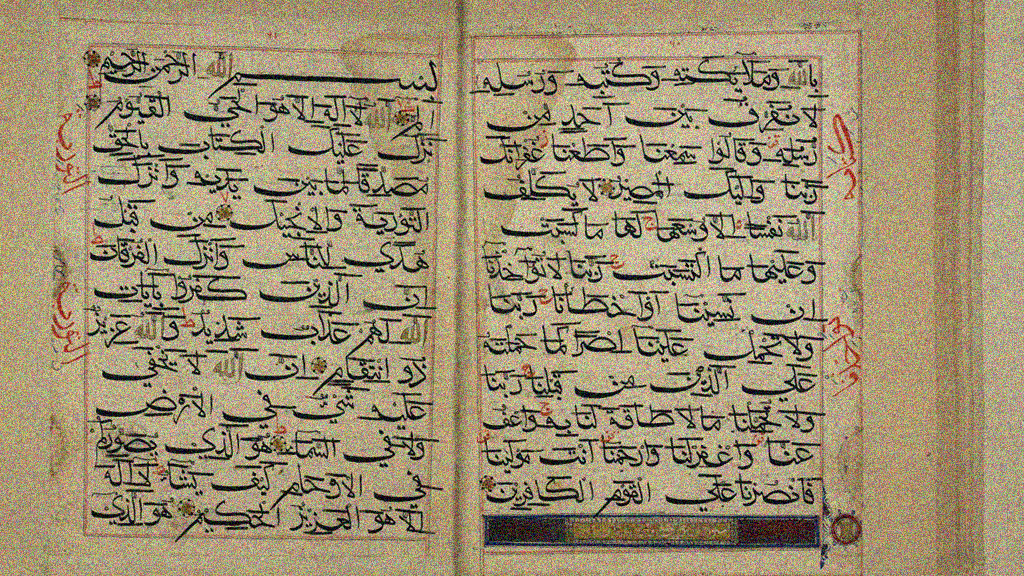

وهكذا جرى الضبط والتدقيق للشكل في القرآن، فأضيف له بعد رسمه في الخط الكوفي، النقط والحركات، والهمز والتشديد، والتخميس والتعشير، والفصل بين الآيات وترقيمها، ثم تطور الأخير إلى دوائر صغيرة، وضع فيها رقم الآية بحسب تسلسلها من السورة، ثم كتبت أسماء السور مع عدد آياتها في أول السورة وقبل البسملة متخذة لذلك عنوانًا بالاسم، وإحصاء بالآيات، ثم قسم هذا النص إلى ثلاثين جزءًا، وقسم كل جزء إلى أربعة أحزاب، وكان ذلك بإشارات هامشية وأرقام وكتابات جانبية رسمية غير مختلطة بالنص القرآني الكريم، وإلى جانب هذا أضيفت علامات التجويد والوقف، ومواضع السجود وأمثال ذلك مما لم يكن معروفًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام والصحابة، وهي زيادات قصد بها الإيضاح والكشف والبيان، ولم يخالف فيها الرسم المصحفي، فقد بقيت صور الكلمات على هيئتها، وحافظت على أشكالها، كما وصفتها لنا كتب السلف في الموضوع، وفي طليعتها كتاب: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، لأبي عمرو وعثمان بن سعيد الداني (ت : 444 هـ).

وبقي الرسم العثماني للمصحف هو الأساس في خط المصحف الكريم قديمًا وحديثًا، فحينما تطورت عملية الكتابة، وتبلور فن الخط، لم يفقد ذلك الأساس أهميته على الإطلاق، إذ ظل المنار الهادي لدى أغلب خطاطي مختلف العصور، نظرًا لاكتمال الصورة الأولى للمصحف، وإن انتقل الشكل في العموم من الخط الكوفي إلى الخط النسخي المعروف.

«وتوجد الآن في مكتبات العالم مجموعة كبيرة من المصاحف المخطوطة القديمة أو قطع منها، بعضها مكتوب على الرق، وبالخط الكوفي القديم، مجردة من النقط والشكل، ومن كثير مما ألحق بالمصاحف من أسماء السور وعدد آياتها وغير ذلك بحيث تبدو أقرب إلى الصورة التي كانت عليه المصاحف الأولى» (6).

وقد شاهدت كثيرًا من هذه الآثار المصحفية في المتحف البريطاني في لندن، مصونة ومحافظًا عليها، بعناية أثارية فائقة، وبحواجز زجاجية محكمة، لا تصل إليها يد الناظر، وقد أشير ببعضها إلى تواريخ قديمة قد يرجع قسم منها إلى القرون الأولى، ولا نعلم مدى توثيقها.

أما الرسم المصحفي الأول للقرآن، أعني كتابته على الكتبة الأولى، فقد جاء دور الحديث عنه، وأول ما نفجأ به، هو الهالة الكبرى من التقديس لهذا الرسم مما يضفي شيئًا كثيرًا من المغالاة التي لا مسوغ إليها في أغلب الأحيان، وإنا وإن كنا لا نعارض تبجيله والاعتداد به، ولكننا نعارض الغلو في شأنه، ويبدو أن هذا الغلو والتقديس، وما صاحب ذلك من هالات، ما هو إلا تعبير عملي عن احترام جيل الصحابة الذين كتبوا المصحف عند توحيد القراءة، وإن كانت تلك الكتابة مخالفة لأصول الإملاء، وقواعد الخط، إذ الكتابة تصوير لنطق اللفظ، والعبرة بنطق ذلك اللفظ، لا بتصويره، والتطرف في إضفاء صفة التقديس على الكتبة الأولى، لا يعضده دليل نصي على الإطلاق، وما قيل هنا وهناك من توقيف كتابة المصحف؛ لا يستند إلى أساس من نقل أو عقل أو كتاب، وليس فيه ما هو مرفوع إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إجماعًا، بل كان منسجمًا مع طبيعة ما يحسن الكتبة، سواء أكان جنس ما يحسنون ممتازًا، أم هو ما تعارفوا عليه، مما يؤدي إلى النطق الصحيح بالكلمات والآيات، وهو أمر يرجع إلى مدى الجهد الذي بذله القدامى إملائيًّا وهجائيًّا في ضبط الرسم، وما من شك أن يحصل الاختلاف بين الكتبة بقدر تفاوت الضبط فيما بينهم، أو على نحو من اختلاف القبائل فيما تكتب، مما طبع أثره على الاختلاف في الخطوط.

حينما جمع القرآن على لغة قريش، ووحدت القراءات على حرف معين، حصل جزء من هذا الاختلاف، فقد قال الزهري: «واختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال: النفر القرشيون: التابوت، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش» (7). وفي رواية مماثلة: «فإنما أنزل القرآن على لسان قريش» (8).

وأما ما ادعاه ابن المبارك في نقله عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة: بزيادة الألف ونقصانها، لأسرار لا تهتدي إليها العقو ، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في «مائة» دون «فئة» وإلى سر زيادة الياء في «بأييد» و«بأييكم» أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الأف في «سعوا» بالحج، ونقصانها من «سعو» بسبأ؟ وإلى سر زيادتها في «آمنوا» وإسقاطها من «باؤ، جاؤ، تبوؤ، فاؤ» بالبقرة؟ وإلى سر زيارتها في «يعفوا الذي» ونقصانها من «يعفو عنهم» في النساء؟ أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض، كحذف الألف من «قرءنا» بيوسف والزخرف، وإثباتها في سائر المواضع، وإثبات الألف بعد واو «سموات» في فصلت وحذفها في غيرها، وإثبات الألف في «الميعاد» مطلقًا، وحذفها من الموضع الذي في الأنفال، وإثبات الألف في «سراجا» حيثما وقع، وحذفه من موضع الفرقان؟ وكيف نتوصل إلى حذف بعض التاءات وربطها في بعض؟

فكل ذلك لأسرار إلهية، وأغراض نبوية، وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني، بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة في أوائل السور، فإن لها أسرارًا عظيمة ومعاني كثيرة، وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئًا من المعاني الإلهية التي أشير إليها، فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفًا بحرف» (9). فهو كلام طويل عريض يشتمل على ادعاءات وافتراضات لا نوافقه عليها من عدة وجوه:

الأول: أن الرسم المصحفي لم يرد فيه ولا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يكون توقيفيًّا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتهجى، فكيف يتم هذا الغلو بشأنه، بادعاء أن ما كتبوه كان بأمره، وهو تجاوز على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر بما يخطأ فيه ويصاب، هجاء وإملاء مما نعتبره دون أدنى ريب خارجًا عن توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيفه، لأنه لا يحسن منه شيئًا؛ وأما ما ورد بالزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال لأحد كتبة الوحي: «ألق الدواة، وحرّف القلم، وأنصب الباء، وفرق السين ولا تعور الميم، وحسن الله، ومد الرحمن، وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك» (10). فموضوع لا أصل له، ويدل على وضعه ونحله كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميًّا، فما أدراه بأصول الخط؟ وما هي معرفته بالحروف ومميزات كتابتها وهو فاقد لأصل الصنعة، وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون، وليس في ذلك انتقاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غض من منزلته، ولكن الحقيقة التي نطق بها القرآن في أكثر من موضع بأنه أمي، وهذه الحقيقة صاحبت حياته كلها، وهي ليست نقصًا في شأنه، بل اقتضتها الحكمة الإلهية، لدرء تخرصات المشركين وارتياب المبطلين، فهي كرامة لا منقصة، وتشريف لا تضعيف، وتكريم لا توهين.

لقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، وفصل الخطاب، والنص المتقدم لا ينسجم مع بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية، ولا يتفق مع فصاحته المتناهية، فالصنعة بادية على النص، والتكلف بين السمات عليه، وعدم ارتباطه فنيًّا يبعده عن كلام أفصح من نطق بالضاد، ثم ما هي علاقة الكتابة بوضع القلم على الأذن اليسرى؟ وهل يصدق أن يكون هذا الهراء من كلام الرسول؟ وأين هي المعاني الجامعة في هذا النص الهزيل؟ وما هو وجه النظم بين فقراته التائهة، وما هو المراد منها؟

الثاني: لو كان رسم المصحف توقيفيًّا، لكانت خطوط كتاب الوحي واحدة، وليس الأمر كذلك، فقد أشير كثيرًا إلى اختلاف المرسوم منها في جملة من الروايات.

الثالث: ليس في كتابة أي نص سر من الأسرار كما يدعى، وأنى توصل لذلك؟ وكيف يطلق الكلام جزافًا؟ وهل هنالك من له أدنى مسكة من عقل، أو إثارة من علم فيدعى أن رسم المصحف معجز كنظم القرآن، والقرآن معجزة بتحديه ونظمه وحسن تأليفه، وتفوقه باستعاراته ومجازاته وكناياته، وارتباط كل ذلك بالكشف عن الغيب، والتحدث عن المجهول، واستقراء الأحداث، واشتماله على الإعجاز التشريعي ـ مضافًا إلى الإعجاز البلاغي ـ الذي لا يناسب البيئة التي نزل بها القرآن، وتمكنه بأسراره العلمية ونظرياته الثابتة، القرآن معجز بصورته الفنية التي اعتبرت اللفظ حقيقة، والمعنى حقيقة أخرى، والعلاقة القائمة بينهما حقيقة ثالثة، وهل يقاس هذا بالخط والإملاء؟ وما إعجاز الخط وما هي أسرار الإملاء؟ حتى لا تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في جملة من الكلمات، وحذفها من كلمات أخرى، نعم السر واضح، وهو بكل بساطة وكل تواضع وكل موضوعية: خطأ الكاتبين، ولا علاقة لخطئهم بالنص، فالنص القرآني متعبد بتلاوته لا برسمه، ولا يطالب الأوائل بأكثر من هذا الجهد في ضبط النص القرآني بعد أن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» (11).

فكتابة المصحف إذن كانت في ضوء ما ألفوه من الهجاء، واعتادوه من الرسم، وذلك قصارى جهدهم، وما ورد فيها من منافيات أصول الخط، لا يتعارض مع أصول المعاني ومداليل الألفاظ، فالإملاء لا يغير نطقاً، ولا يحرف معنى.

الرابع: ليس من المنطق العلمي ولا من المنهج الموضوعي أن نقارن ـ ولو بوجه ضئيل ـ بين الرسم المصحفي الذي كتبه بشر، وبين أوائل السور القرآنية ذات الحروف المقطعة التي قام الإجماع والتواتر على أنها من الوحي الإلهي والنص القرآني، وللعلماء فيها آراء واجتهادات، وفي مضامينها روايات وأخبار، وفي عرضها رموز وإشارات، وليس هذا موضع بحثها فلسنا بصددها، إلا أنها من القرآن المعجز، وليس الرسم المصحفي من الإعجاز في شيء وإنما هو يخضع لمدى ما يحسن الكاتب، وأين التحدي من السماء بالإعجاز إلى الصنعة الأرضية التي تتفاوت جودة وضعفًا وإتقانًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البلوي ، ألف با : 1 / 76 + السيوطي ، الاتقان : 4 / 160 .

(2) السيوطي ، الاتقان : 4 / 160 .

(3) المصدر نفسه : 4 / 160 .

(4) المصدر نفسه : 4 / 161 .

(5) المصدر نفسه : 4 / 161 وما بعدها .

(6) نقل هذا النص غانم قدوري ، عن جولد تسهير وغيره ، ظ : محاضرات في علوم القرآن : 93 ، وانظر مصادره .

(7) ابن أبي داود ، المصاحف : 19 .

(8) الزركشي ، البرهان : 1 / 376 .

(9) الزرقاني ، مناهل العرفان : 1 / 376 .

(10) المصدر نفسه : 1 / 370 .

(11) أبو شامة ، المرشد الوجيز : 132 .

تعليقات الزوار

الكتاب

-

الحسن والقبح العقليّان

الحسن والقبح العقليّان

الشيخ جعفر السبحاني

-

التّغلّب على وساوس الشّيطان

التّغلّب على وساوس الشّيطان

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (2)

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (2)

محمود حيدر

-

مناجاة المريدين (8): بالغافلين رحيمٌ رؤوفٌ

مناجاة المريدين (8): بالغافلين رحيمٌ رؤوفٌ

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

حتّى ظهور الشمس (3)

حتّى ظهور الشمس (3)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

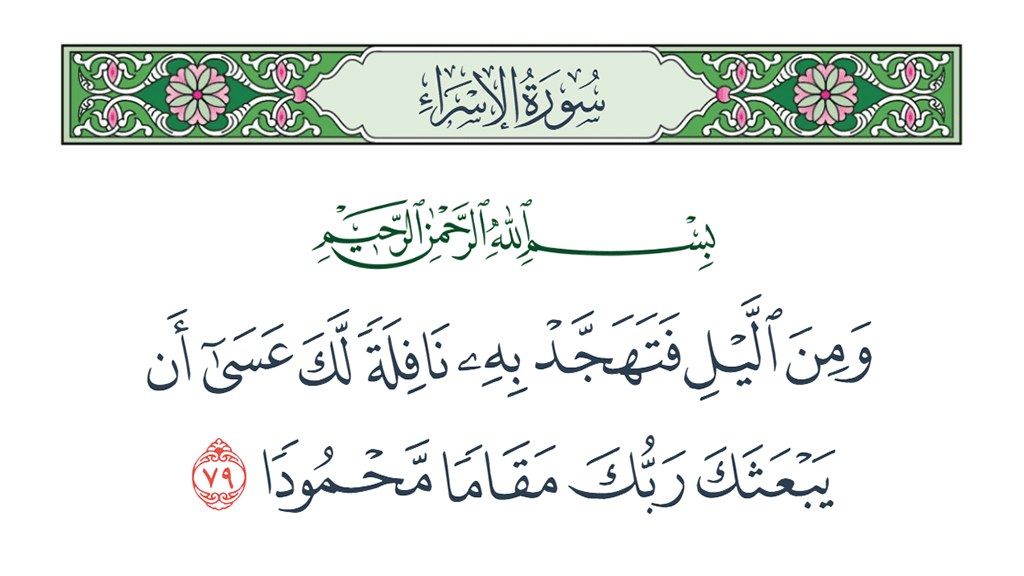

معنى (هجد) في القرآن الكريم

معنى (هجد) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

علم الأعصاب وفهم ما يحدث في الدماغ أثناء الحزن والفقد

علم الأعصاب وفهم ما يحدث في الدماغ أثناء الحزن والفقد

عدنان الحاجي

-

العبادة على سبعين وجهًا

العبادة على سبعين وجهًا

الشيخ مرتضى الباشا

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

قراءة في كتاب: (الفطرة) للشهيد مطهري

-

الحسن والقبح العقليّان

-

التّغلّب على وساوس الشّيطان

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (2)

-

تفسير سورة قريش

-

مناجاة المريدين (8): بالغافلين رحيمٌ رؤوفٌ

-

حتّى ظهور الشمس (3)

-

قراءة في كتاب: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء

-

(بصمات باقية) كتاب إلكترونيّ جديد للشّاعر والرّادود عبدالشّهيد الثّور

-

معنى (هجد) في القرآن الكريم