علمٌ وفكر

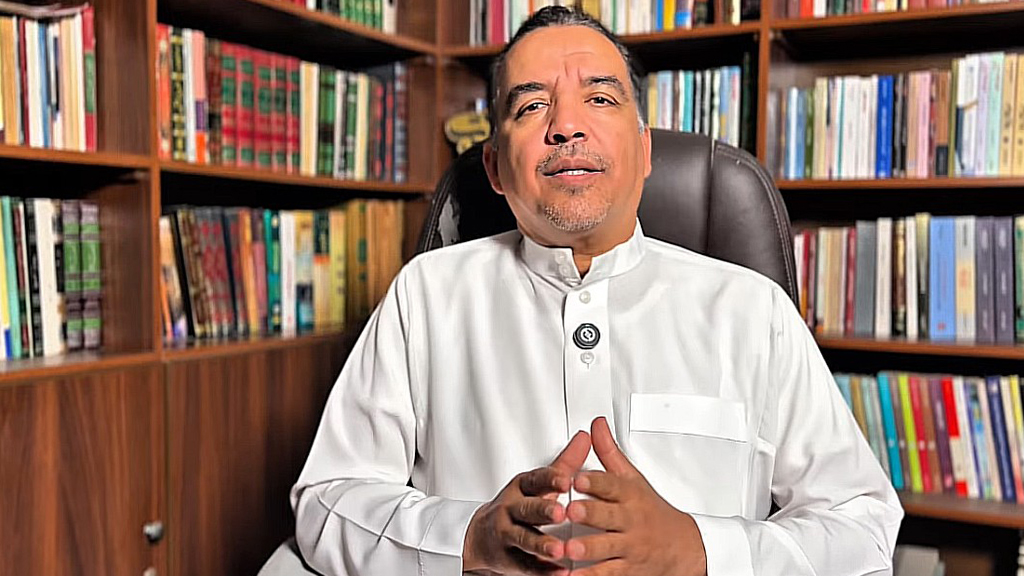

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الأخلاق كإشكالية

تخلقوا بأخلاق الله.. والتخلق هو التطبُّع بالشيم، وأن تتمثلها في تكوينك النفسي والسلوكي، بحيث تصبح هي سمة شخصيتك وهويتك.

وقد اهتمت الأدبيات الدينية بعامل الأخلاق وبربطه بالعلاقة مع الإله؛ فتمثُّل الإله هو انقياد للمثل الأعلى في حياة أهل الإيمان الديني؛ إذ صورة الإله إنما تكون على وفق الخصائص التي يقدمها حول نفسه من مثل الفادي، والمحب، أو الهادي والرحمن، أو غير ذلك. وهي خصائص تتحول إلى قيم عليا يسعى المؤمن للتخلق بها، مما يحدث تغييرًا وجوديًّا في ذات المتخلق، أي إن الأمر يتعدى ظاهر أموره وحياته إلى أصل كينونته ووعيه وتبصّره. وهذا ما يستدعي السؤال عن علاقة الأخلاق بالدين،كما وعلاقة الأخلاق بالفلسفة، فهل الدين والفلسفة أمران لازمان للأخلاق؟ وهل الأخلاق لها قيمة تأسيسية للدين والفلسفة؟ ثم إن كانت كل معالجة فلسفيّة تحثنا على تتبع واقع ما إلى بداياته اللازمنية؛ تلك البدايات المرتبطة بالمنشأ الوجودي، فمن حق السؤال أن يواكب مصدر الأخلاق في تكوينها الأول أهو الذات الإلهية في أسمائها وصفاتها، أم أنها ذات الإنسان في نزوعه الفطري الأول؟

الأسئلة هنا هي إشكالية البحث الأول في الأخلاق، وعنه يمكن أن يتفرع كثير من الأسئلة الإشكالية. أما الإجابة فهي النطاق الذي يسمح لنا معالجة الموضوع على حسب المسلك الذي اعتمدناه.

في هذه المقالة لن أكون معنيًّا بالتصدي للإجابة، لكن ما أريد قوله: إن قيمة المبحث الأخلاقي عالية إلى درجة أن ما من إجابة تجاوزت أصل الأخلاق وواقعيتها، فأن تعتقد أن الثواب والعقاب الديني هو منشأ الأخلاق، أو أن تعتبر أن المدح والذم والمصلحة هي منطلقه، أو أن تذهب لاعتبار النفس في قوامها هي التي تتوالد عنها الأخلاق، أو أن تؤمن أن ابتغاء وجه الله هو علتها وغايتها التي منها تولدت، فهذه كلها مسالك تؤدي إلى مقصد هو الأخلاق وأهمية التخلق، لكن من الضروري التأكيد على أن الأخلاق منها ما طبيعته ومفاعيله صالحة وخيِّرة، ومنها ما يقوم على غير وئام مع حياة الإنسان فردًا وجماعة.

وإذا تحدث الإسلام عن هدف بعثة النبي محمد (ص) وأنها كانت لغاية أخلاقية “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، مما دعا ربط المضمون الأخلاقي بكل مفردة عقدية وتشريعية ووعظية؛ ومما دفع علي بن الحسين (ع) في صحيفته السجادية ليخصص الدعاء الأكثر شهرة؛ بالأخلاق “مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال”، فإن مفردة المكارم تستلزم إمكان غيرها مما هو ليس بصالح وخيِّر، كما أن مرضي الأفعال هو دمج للسلوكيات ومظاهر التخلق بأصل المبحث الأخلاقي، وأن فيه ما هو مُرْضي، وما هو غير مُرْضي. وهذا ما يدفعنا للسؤال مجدّدًا حول منشأ أخلاق الشر والقبح والتزوير، كإشكالية كبرى.

فهل الأمر يعود إلى الأصل الأول من تكويننا الأخلاقي، أم أنه بفعل أمور أخرى؟ وهل الإنسان منقسم في ذاته بين مصدري الخير والشر؟

اعتبرت المسيحية أن كينونة الإنسانية قائمة على الخطيئة الأصلية، برغم أن الله خلق الإنسان على صورته، وهذا بذاته فرض نحوًا من اللاهوت الجدلي انبنى في توفيقياته على المحبة الرادمة للهوة. أما في الإسلام، فبرغم أن الإنسان مجعول بالجعل الوجودي على الفطرة السليمة، وبرغم أن المشيئة الإلهية اختارته خليفة لله سبحانه في أرضه، فإن أول اعتراض قُيِّد بحق الإنسان في مسار خلقه وولادته كان اعتراضًا أخلاقيًّا ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء﴾[1].

إن التركيز هنا- في هذا الاعتراض – على فعل قبيح ينم عن طبيعة لا تنسجم مع الغاية المتوخاة مع الدور والوظيفة التي أرادها الله للإنسان. ومما يعني أن البعد الأخلاقي أصل في أهلية الدور السياسي والاجتماعي للحياة.

لكن المفاجئ أن رد مؤدى الاعتراض كان ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾[2]. ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَّهَا﴾[3]. فما علاقة الأسماء سواءًا أكانت حقائق الكون أم هي حقائق الوجود المرتبطة وجودًا ربطيًّا بأسماء الله الحسنى التي دعت المتصوفة انطلاقًا منها لإطلاق تسمية خاصة على الإنسان “مستودع الأسماء والأسرار الإلهية”؟

الأخلاق وصال عَالمَـَيْ الغيب والشهادة

يتبادر إلى الذهن أن عتبة الميتافيزيقا واللاهوت هي الأخلاق، وعنها يطل الإنسان إلى عالم الدنيا والممارسة اليومية والزمنية. لذا، بإمكانك الحديث حول أخلاق كلّية، كما بإمكانك الحديث حول نسبية الأخلاق. لكن الاقتصار على وجه واحد هو تناول طرف منها دون الآخر، فهل هذا يسمح بفهم وجودي للأخلاق؛ فهمًا وجوديًّا بمعناه الأنطولوجي أو إن شئت الزمني الذي يبني وجود إنسان الـ “هنا”؟ وأي الطريقين يمكننا الانطلاق منه، طريق “الظاهر والباطن”، أم طريق “الدين في حدود العقل” الذي اقترحه كانط، وبنى من بنى عليه من بعده مسالك ومدارس؟ إذ اعتبر “أن الأخلاق إنما تقود على نحو لا بدّ منه إلى الدين، وعبر ذلك هي تتوسع إلى حد فكرة مُشرِّع خلقي واسع القدرة خارج عن الإنسان في إرادته، تكمن تلك الغاية النهائية (لخلق العالم) التي ينبغي ويجب أن تكون الغاية النهائية للإنسان”[4].

فالأخلاق في أصولها لا تقوم على الدين، لكنها في غاياتها وفي بعض ضرورات إنفاذها تستوجب وجود سلطة عليا هي التي توفر ما تحتاجه الأخلاق في فعاليتها وتوسيع قوة الواجب فيها.

الفارق بين الطريقين (الظاهر والباطن، أو أن الأخلاق تستوجب الدين) كبير. ففي الأول محور الأمر يعود إلى الله وتمثلاته؛ بينما في الثاني، المحور هو الإنسان ولإكمال ضروراته الأخلاقية كان الدين. لكن في الطريقين هناك نحو من حاجة ما لنظام أخلاقي يقوم على العبادة، ففي الأول لأن الله يُعبدُ ذاتًا، وفي الثاني لأن العبادة تقوي سلطة الواجب الأخلاقي.

وقبل أن ننزلق في بحثنا فندخل نطاق الإجابات لا بدّ من أن نعتبر ما قُدِّم بمثابة محطة أولية لإثارة إشكاليات في المبحث الأخلاقي تتفرع عليها أسئلة أخرى. من ذلك، ما المائز بين الوجود والأخلاق؟ وكيف نبني تصورًا للأخير وكأنه رتبةٌ من مراتب الوجود؟ ثم أَلَمْ يتجه فلاسفة الأخلاق كما الفلاسفة التقليديون لاعتبار أن مفتاح البحث في الوجود هو العقل النظري، بينما أن الأخلاق تعود للعقل العملي؟ وهل يكفي في الإجابة أن ننقل ما قالوه من كون العقل واحد، وأن قِسْمَيْه النظري والعملي هو من باب التفريق في الفعالية المتنوعة للعقل؟

أما فيما يخص وقوف الدين كحد لا بدّ منه في حركة العقل، ألا يأخذنا هذا إلى اعتبار أن السلطة الإلهية العليا هي وليدة حاجة ما اقتضاها الواجب الأخلاقي المكتمل الأوصاف والكينونة ليعبِّر عن نفسه فيصير بذلك صاحب السلطة العليا المفترضة هنا (الله) هو التابع لسلطة حقيقية كنا قد افترضناها محتاجة إليه وهذا خلف المفروض؟

مسارات على طريق تحوُّلات المبحث الأخلاقي

إلى هنا كنا في إشكالية الأخلاق مع مسارين يشتركان في جملة من الأمور ويفترقان في أمور أخرى، إلا أن نطاق البحث فيهما يعود إلى طبيعة علاقة الإنسان الأخلاقي بالدين. فهل ذات الإنسان المبنية في هويتها على الأخلاق أفاض الدين عليها مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال؟ أم أن الأصل في الأمر هو أن الأخلاق لمّا احتاجت إلى سلطتها على الذات لجأت بالضرورة إلى سلطة عليا تتمثل بالدين؟

فالأخلاق ثابت، والدين ثابت، ومضمون الشخص الأخلاقي المبني على رقابة الذات وفق الأصول الأخلاقية أيضًا ثابت في كلا المسارين رغم الاختلاف الشديد في تقييم موقع الدين والإنسان الديني بينهما. لكن الإشكالية الأخلاقية تنفلت من عقالها عندما يتم فك أواصرها بأمرين: الرقابة الإلهية، أو الرقابة على الذات بناء على الواجب، أو الضرورة الأخلاقية. فبعد أن حوّلت الفلسفة الوضعية مثلًا الأخلاق إلى مجرد قضية محكومة بالتناسق المنطقي، وحاكمتها على وِفق رؤية جعلت من اللغة الأخلاقية مورد فراغ، وعندما ربطت مدارس فلسفية وباحثة في الأنثروبولوجيا وغيرها من علوم إنسانية الأخلاق بالمكوَّن الثقافي، وحكمت عليه معرفيًّا بالنسبية وعدم الاطراد، ثم جاءت سلطة السوق والمهنة لتتعامل مع الأخلاق كأمر تقني إجرائي يخدم الربح والامتيازات… صار البحث في الأخلاق إشكالية خاضعة لمهب ريح السياسات والمصالح، فتارة نبحث في الأخلاق الكونية بديلًا عن كل دين إلا ما ترسمه حضارة القوة والسيطرة، وأخرى نخضعه لحيثيات تبيح تحويل الجنس البشري إلى هويات لا عبرة فيها للذكر والأنثى، وثالثة تجعل القيمة لكل ما هو سريع وعابر من مثل عالم الأثير، وتكنولوجيا التواصل والاتصال، بل وعالم الرغبة والانشغال بالفراغ، بحيث لا رقابة ولا ضمير ولا سلطة دين أو أخلاق.

هنا يصبح لبحث الأخلاق دواع إشكالية تتجاوز حدود المنهج والتجريد لتعبر نحو اللحظة في صيرورة العالم الحضارية، وفي حفظ وجود الإنسان؛ ولا أقصد باللحظة بما هي مقطع مفصول من زمن له ما قبله كما له ما بعده، بل بما تختزنه اللحظة من امتداد لتاريخ بعيد وتطلع نحو آت من المستقبل. هنا تصبح اللحظة مسؤولية بقدر ما هي حرة، وبهاتين القيمتين (الحرية والمسؤولية) يبدع المرء في صناعة ذاته بموجب جعل إلهي، أو على وِفق ما ينبغي أن يكون.

هذه المهام التاريخية تفرض علينا أن نستقرئ ما قدمته الجماعات على تنوع انتماءاتها في مقاربة إشكالية الأخلاق والفعل الأخلاقي، ودوره في تأسيس كرامة الإنسان وبناء صلته مع الله والعالم والتاريخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سورة البقرة، الآية 30.

[2] سورة البقرة، الآية 30.

[3] سورة البقرة، الآية 31.

[4] كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة: فتحي المسكيني، دار جداول للنشر والتوزيع، الطبعة 1، 2021م، الصفحة 49.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

محمود حيدر

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

معنى (لات) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أنواع الطوارئ

أنواع الطوارئ

الشيخ مرتضى الباشا

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

-

خطر الاعتياد على المعصية

-

السّبّ المذموم وعواقبه

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

-

أنواع الطوارئ

-

زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)