علمٌ وفكر

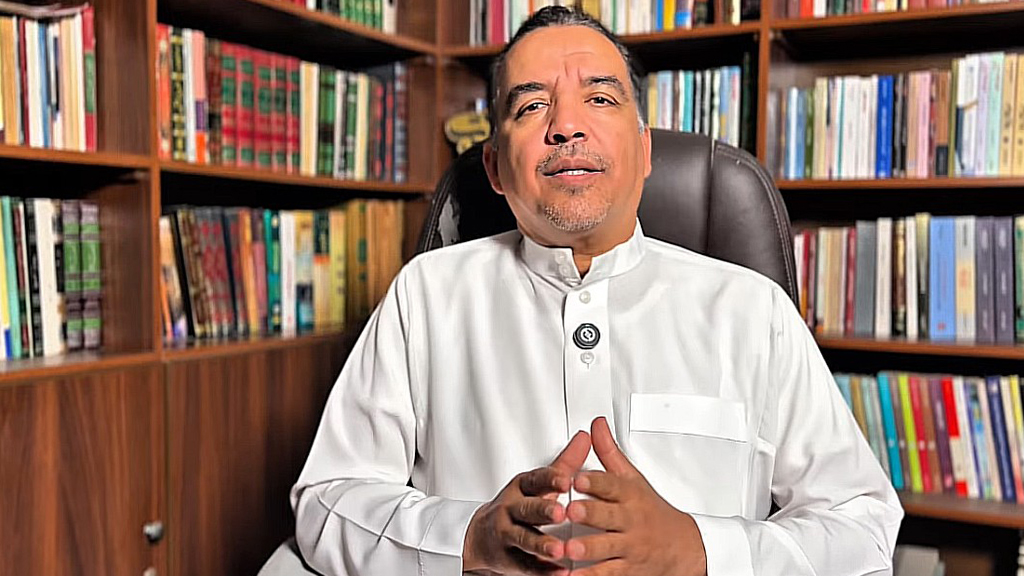

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.فلسفة الدين بلا إسلام

إن أول ما يستهله فلاسفة الدين في كتبهم تأكيدهم على أمور ثلاث:

الأمر الأول: الحيادية في عرض نتائج البحث الديني، وأنها غير خاضعة بالضرورة لموقف إلحادي أو إلهامي شريطة أن لا نستغرق ببحث مسائل دينية بحتة كالعلوم الدينية واللاهوت؛ لأن هذه الأخيرة تعالج الدين من الداخل، بينما السياق البحت لفلسفة الدين معالجة الأمور من خارج الدين عبر النظر إليه ببعد معرفي من الدرجة الثانية، وهذا ما يجعل أبحاثها مختلفة سياقًا ومنهجًا ونتائجًا عن العلوم الدينية.

الأمر الثاني: إن فيلسوف الدين معنيٌّ بالدين كظاهرة إنسانية فاعلة، لا باعتباره وحيًا إلهيًّا مُنزلًا، ولذا تُدرج علومٌ إنسانية في إطار المعالجة من مثل الأنثروبولوجيا والنفس والسوسيولوجيا واللغة والثقافة.

الأمر الثالث: تركيزه على مسارات البحث الديني التاريخي، وتشابك قضاياه، والسعي الدؤوب لتعريف المقصود من الدين عند كل فيلسوف، وهي لا تفعل الشيء نفسه في تحديد هوية الفلسفة أو بلورتها مما يجعل من الدين وقضاياه سواءً في الدين الواحد أو عدة أديان بحال من التموضع، ليصار إلى محاكمته بالمنهج والنقد الفلسفي المفتوح.

الأمر الرابع: أما في مقدّمات البحث وعلومه المؤسسة فهي:

أ. الأنثروبولوجيا.

ب. الظاهراتية .

ج. فلسفة اللغة.

د.الهرمنطيق.

ويشيرون إلى الفلسفة كعنصر إضافي رئيسي لهذا المركب دون أن نعرف غالبًا ما مقصودهم بها. إلا أن ما تمّ الإعلان عنه أنها فرع فلسفي جديد ينتمي إلى الفلسفات المضافة، وأنها تسلك نهج فهم الفهم مما يؤهلها، بحسبهم، لتدرك من الأمور الدينية وترابطاتها ما لا يدركه علماء الأديان، بل والأديان نفسها.

ورغم الانتشار الواسع لهذا التخصص وجاذبيته التي لاقاها عالميًّا، إلا أن مركز الاشتغال الفعلي عليه هو الغرب الذي واكب إرهاصاته الأولى منذ أواخر القرن الثامن عشر. وقد وظّف كل قراءة ممكنة للدين من أجل بلورة فلسفة الدين كعلم مستقل، يرفض أن يُنسب إلى أي فلسفة دينية؛ إذ الفلسفة الدينية تهتم بالدين من داخله، تتبناه، تبرهن عليه، أما فلسفة الدين فتقوم بدراسة نقدية لكل دليل أو برهان أو مدّعى للفلسفة الدينية، وتعمل على فحصها وفحص صلاحيتها، سواءً تلك الأدلة على وجود الله أو الإله، أو الأدلة التي تتحدث حول الخير والحق والكمال الإلهي، إضافة لمباحث القدرة. أما الأصل والأساس في ذلك فهو محاولة استكشاف سياقات ما يسميه بعض الفلاسفة الأنظومات الدينية. وما ترتكز عليها من معارف بشرية، وبالتالي من انعكاسات على السلوكين الفردي والجمعي للجماعات الدينية. أما النموذج الذي يتم العمل على معالجته فبطبيعة الحال هي “المسيحية” باعتبارها ديانة الغرب من جهة، وباعتبار أن فلاسفة الدين وإن ذهبوا بأغلبهم إلى كون هذا الفرع الفلسفي عليه معالجة مجموع الأديان ما أمكن. لكن يذهبون إلى كون المسيحية هي نموذج الدين الأكمل، وعليه فإن البحث فيها، والبحث بالقراءات التي تحفّها من لاهوت وعلوم دينية يمثل، وفقهم، أرضية صالحة للمشترك مع كل دين.

وهذا ما شجع بعض الباحثين من أديان أخرى على إجراء مباحث تحت العنوان نفسه “فلسفة الدين”. وبإشكالياته وفصوله المعهودة، لكن مضمار ونطاق التطبيق ينطلق من ديانتهم، لا من المسيحيه كما هو الحال في بعض البلدان العربية، وفي إيران، لكنها والحق يقال، لم ترق لتشابه مستوى الأبحاث الغربية، إذ ما زالت عُرضة لتقليد المبحث الغربي أو الانزلاق إلى قراءات هي أقرب لتكون كلامية منها أن تكون فلسفة دين، خاصة عند مناقشة الأدلة والبراهين.

إلا أن ما ينبغي قوله: هو نشوء اتجاه نقدي تحت عنوان: “نقد العقل العربي أو الإسلامي”، و”نقد الخطاب الإسلامي”، قدّم مساهمات هامّة وعميقة، وقد أثارت السكونية في مجال الفكر الإسلامي، وأسفرت هذه التأثيرات عن نشوء ما أسمي في الوسط الإيراني بـ “علم الكلام الجديد” الذي رأى فيه كثيرون صورة مشابهة لفلسفة الدين، وإن كنت أعتقد أنه أقرب ليشابه اللاهوت المعاصر منه لفلسفة الدين، كما عليه الأمر عند مجتهد شبتسري مثلًا. ويغلب على قناعتي أن البيئة العلمية الباحثة عن الالتحاق بركب فلسفة الدين يتوجب عليها القيام بمهمة استطلاعية واسعة لهذا العلم من جهة، ثم تقديم قراءاتها النقدية له بشكل معمّق سواء في جوانب فيه، أو قضايا يعالجها، أو المناهج التي يعتمدها، وهذا أول ما يستوجب أن يتعاملوا معه لا كمنطلق يؤسسوا عليه، بل أن يموضعوه ليمارسوا في حقه حرية البحث والتفكير النقدي؛ أي إننا بحاجة إلى تيار فكري ناشط يقوم بعملية نقدية بنّاءة أولًا لهذا العلم، ثم ليناقشوا أصول فرضياته وغاياته وبعدها يمكنهم وبنفس التسمية “فلسفة الدين” أن يساهموا في قراءاتهم الخاصة على الإسلام مثلًا، أو غيره من الأديان؛ إذ ليس كل مبحث في فلسفة الدين يصلح ليكون في النطاق الإسلامي، وللتدليل على المقصود، يمكننا أن نأخذ نموذجًا مختصرًا متخصصًا في مبحث فلسفة الدين، وقد اعتمد كمرجع تعليمي للموضوع، وتُرجم إلى العربية كما الفارسية وصار محلًّا للاهتمام عند الباحثين، وهو كتاب “فلسفة الدين” لجان هيغ. وسنعرض قائمة فصول موضوعاته لما لها من دور في بيان ما نعنيه.

في فصله الأول يتحدث حول مفهوم الإله في اليهودية والمسيحية، ويتناول فيه بعد تحديده لمفهوم الدين وتعريفه لخصائص فلسفة الدين جملة من المفاهيم من مثل: التوحيد، واللامتناهي، والخالق، والشخص، ومحب الخير، والمقدس. ومن الواضح هنا أنه يتناول اليهودية لكن بصورتها العامة التي تمثل خلفية معرفة المسيحية، وكون المسيحية هي المركز وهذا لا يختص بكتابات جان هيغ، كما أسلفنا، بل إنه يشمل أغلب من كتب في فلسفة الدين، ومن المناسب الإشارة أن عددًا وفيرًا من هؤلاء الفلاسفة هم بالأساس لاهوتيون متخصصون. وهذا ما سينعكس على مضمون معنى التوحيد وبقية المفردات التي تختلف من حيث دلالاتها عما هي عليه في أديان أخرى مثل الإسلام. وأخص بالذكر، تأويل التوحيد وصور تمظهراته، والموقف من معنى الإله الشخص.

لينتقل إلى الفصل الثاني، والذي عنونه بـ”براهين على وجود الله”، وأول تلك البراهين البرهان الأنطولوجي للقديس أنسلم، والذي تم استعراضه بصيغتيها، ثم أجرى نقدًا حوله، كان منتهاه ما عرضه كانط ومن أتى بعده، فضلًا عن بعض اللاهوتيين المعاصرين لأنسلم، ليخلص إلى بحث البرهان الكوزمولوجي وبرهان النظام (أو برهان الغائية)، كما عبّر. وهنا بودي الإشارة إلى أن فلاسفة الإسلام يفرّقون بين برهان النظام وبرهان الغائية، وصولًا إلى نظرية الاحتمال والبرهان الأخلاقي الذي دعا إليه كانط.

أما الفصل الثالث، فكان في عرض النظرية الاجتماعية للدين، ونظرية فرويد وبعض الاتجاهات العلمية وكلها ضمن خانة الحديث حول إنكار وجود الله.

وإذا كان من الصحيح أن هذه الاتجاهات خرجت عن كونها فلسفات بحت غربية، وأنها أخذت موضع الإشكالية المعولمة، لكن مرجعيات النقاش والرد ظلّ منحصرًا في مساهمات بيئة المجتمع الغربي واهتماماته.

لينتقل إلى الفصل الرابع، وليبحث فيه حول مشكلة الشر، وأكاد أقطع أنه باستثناء ما أسمع بـ “لاهوت الصيرورة” في معالجة هذه الإشكالية الكبرى، فإن الحضور الطاغي لكل النقاش كان مسيحيًّا بامتياز يقوم على فكرة تستبطن مركز الإله الداخل في الزمن بصور خاصة التي أطلقها لاهوت الكنيسة.

وعند الفصل الخامس، يتناول مسألة حسّاسة هي الوحي والإيمان والمعرفة، مستعرضًا معنى الوحي كإلهام وهو معنًى بعيد كليًّا عمّا عليه عند المسلمين مثلًا. ويفصّل القول في الإيمان ليربطه بالوحي إلى حدود يصعب التمييز بينهما، ولا يخفى في موضوع الإيمان فارق الرؤية بين من يقول “آمن ثم اعرف”، وبين من يقول: “اعرف ثم آمن”.

وحتى لا أطيل في العرض مما قد يستدعي بعض الملل، أختم بالإشارة إلى النقطة المركزية سواءً في المسيحية أو في ما أسس عليه هيغ في فلسفة الدين وهو موضوع الخلاص. إن أحدًا لا يختلف أن الخلاص هو المبحث المركزي في اللاهوت المسيحي بدءًا من دراسة الأقانيم الثلاث ونظرية المحبة التي جعلتها المسيحية وصل الأقانيم الثلاث بواحدية الخالق، مرورًا بغائية الخلق وصلة الإنسان بالله الذي خلقه على صورته، والذي جُعل وِفق الخطيئة الأصلية بسبب أمور اختلف فيها الاجتهاد اللاهوتي، مرورًا بالفداء الإلهي الذي أرسل ابنه الوحيد ليخلص الناس الخلاص الوجودي، وصولًا للدينونة، وأنه من الذي يخلص؟ هل هم الذين انتسبوا للكنيسة، أم أن الأمر يتعدى ذلك؟

وكل هذه السردية التي عالجها فلاسفة الدين وأكثروا في نقاش مفاصلها والتي اتسعت لتشمل: الله والعالم والإنسان، لا تعني للإسلام والفلسفة الإسلامية أي مورد اهتمام أو عناية، بل أخذ المسلمون منها موقفًا نظريًّا وعمليًّا سلبيًّا. وبنوا سرديتهم سواءً الميتافيزيقية منها أو نشوء العالم وطبيعة الإنسان، رؤى مختلفة تقوم غالبًا على نظرية الجعل الفطري والعهد والميثاق وإرادة الاختيار. مما يأخذنا إلى أصول مختلفة من البحث على باحثي فلسفة الدين التنظير فيها. لما لها من انعكاسات على مستوى الدلالات وبُنى الأدلة التي يسوقونها، إضافة لانعكاساتها على السلوك الديني للمعتقدين.

يبقى أن ما أثاره جان هيغ وبنيت عليه مواقف متنوعة، هي مسألة أن الذين يخلصون، من هم؟ وقد بُني النقاش على أرضية معرفية وهي نسبية الحقيقة التي أخذتهم للحديث حول التعددية الدينية بمعناها الأكثر حدة، والذي يصل إلى درجة القول: إن كل من يبني رؤيته على شيء من العلم والمعرفة هو محق، حتى لو تباينت المواقف والرؤى في تحديد الحقيقة وما يبنى عليها. إن مثل هذه النظرية وما يمكن أن يترتب عليها من تمسك هش بالديانة قد لا يكون منسجمًا مع طبيعة الشرق الديني بأسره فضلًا عن الإسلام، وهي بحاجة إلى قراءة جادة وجديدة تلحظ صيغ التنوع الديني والتماسك الخاص ضمن الخصوصية الدينية في المنطقة.

إذن، قبل أن نختبر مناهج وسياق فلسفة الدين على الإسلام، إننا نحتاج لمن يجرؤون على إعادة موضعتها بالنقد وبما لها وما عليها. ذلك إنّا نرى أن التعامل مع هذا الفرع الفلسفي ما زال يلقى التبجيل أكثر مما يلقى القراءات النقدية.

ولعل الأمر يعود إلى ما هي عليه الأكاديميات العلمية من انبهار موهوم من كل نتاج غربي خاصة على مستوى المناهج المعتمدة في المعالجة، ولأي باحث فرصة مراجعة كتاب “ما الدين؟” لبول تيليتش، حول قراءته لصلاحية المناهج في قراءة الظاهرة الدينية معينًا في تلمّس إشكالية الموضوع والمنهج، وتقييم المنهج على وفق طبيعة الموضوع. أقول هذا، لأن منطلق أي بحث في فلسفة الدين، تحديد ما هو الدين؟ وهذا أمر لم يتم بالقدر الكافي حتى الآن؛ إذ الإسلام ليس دينًا في قبال الآخرة، كما هي عليه المسيحية وغيرها كثير، بل التعريف عليه أن يلحظ الدين: بين الدنيا والآخرة، والعلاقة الجدلية التكاملية بينهما، ما من دنيا خارج إطار ملاحظة الآخرة حتى التشريع والمواقف والسلوك، وما من آخرة فرد أو جماعة إلا ثمرة دنيا الإنسان.

وهنا عقدة سلسلة البحث في فلسفة تريد الغوص في الدين.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

محمود حيدر

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

معنى (لات) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أنواع الطوارئ

أنواع الطوارئ

الشيخ مرتضى الباشا

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

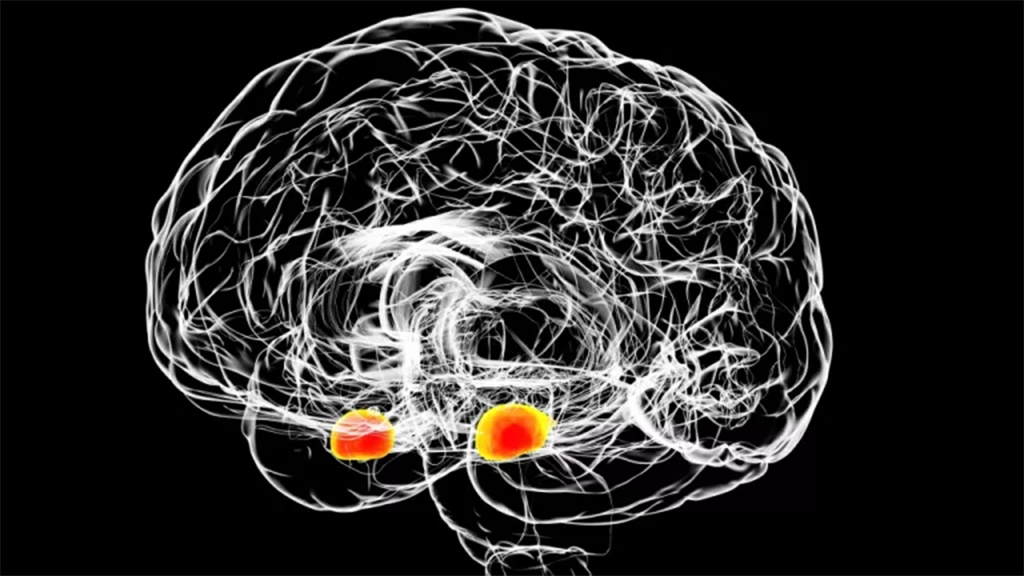

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

-

خطر الاعتياد على المعصية

-

السّبّ المذموم وعواقبه

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

-

أنواع الطوارئ

-

زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)