قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.العقل العلمي والأخلاقي في القرآن الكريم

قد يكون المُستطلع للعنوان أمام خيارين:

الخيار الأول: إما أن يقوم بعملية تفكيك وتجزئة للعنوان وذلك للحديث فيما هو العقل، وما الأخلاق وما العلم؟ إلا أن هذا من غير المعلوم أن يجعلنا في مواجهة المهمة المطلوبة، وهي استكناه مضامين دلالات المعنى لهذه المفردات على ميدان مسار القرآن الكريم- لذا سأتجنبه ولو بقدر.

الخيار الثاني: إما أن نتعامل معه كوحدة تركيبية دلالتها المباشرة فيما تثيره من انطباع عند الباحث في الشأن القرآني وموقع العقل العلمي فيه، والعقل الأخلاقي، وهذا ما أميل إليه.

وهنا لا بدّ لي أن أصرِّح بأن القرآن الكريم في معالجته للموضوعات قاربها بنحو ترك المجال فيه للمتفكّر والمتأمّل من الناس، وبتحريض ترغيبي أو استنكاري أو تنديدي ليأخذ الإنسان دوره في فهمه البشري لتلك الموضوعات والاجتهاد فيها. والتركيز الكبير على الغائية التي تتضمنها تلك الموضوعات؛ فالغائية في النص القرآني تكاد أن لا تفارق، وبالضرورة، أي مثل قرآني، أو وعد ووعيد وسنة وحقيقة وحوار. والملفت هنا أن هذه الغائية تحمل كل مرة ومع كل آية أو بيان آليات من الديناميات والطاقة المبثوثة والموجهة، بل والخاصة بنفس الموضوع الذي تطرحه الآية مما يعطي هذه المفردة، أو تلك حيثيتها الغائية الخاصة.

فالحديث عن الصبر له غاية، وللبلاء غاية، وللمرض غايةكما للحياة والفرح والحزن والولادة والموت. وهي غاية وثيقة بالموضوع ومنبعثة من غاية كبرى توحد المضمون القرآني، بحيث إن الخصوصية الخاصة بالموضوع دنيويًّا كان أو غير دنيوي، وهو دنيوي غالبًا، فإنه بحث الجعل البشري فينا للبحث في الموضوع ربطًا أولًا بحيثية الغائية الخاصة. وهنا تكمن أهمية الجدلية التكاملية بين غائية إلهية ما، وبين موضوع يشار إليه كموضوع يحمل عليه العقل العلمي سواءً بمعنى المعرفة، أو الاستكناه، أو العلاقة بين الأشياء في عالم الكون. بإعطائه الدور الذي يعبِّر عن واقع الكون والحياة ووقائعها.

درس الموضوع أو العلم به هو وظيفة الإنسان واجتهاداته وملاحظاته وخبرته، وكل تلميح قرآني للموضوعات هو من باب الإشارة، وإلا فالمسؤولية هي على الناس، ولا يحق لأي مؤسسة دينية باسم الدين أن تنسب للدين كشفًا علميًّا. الإسلام هنا، والقرآن هنا.. يُلفت للتدبر ويزرع في الرؤى والكشوفات الغاية، وهي باسم واحد ومحدد تعني الهداية للصراط.

وهنا نستند لهذا الطرح لقوله سبحانه: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾[1]. فما الذي أعطاه ربنا لخلقه؟ وما طريق الهداية وغائية كل شيء؟ إنهما عنوانان مرادفان لما أسميتموه بالعقل العلمي.

لكنه العقل المسؤول ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾[2]. أما العقل الأخلاقي فقد نسميه العبادة، أو الاستقامة أو ما شئت، لكن ما عبَّر عنه النبي (ص) هو “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” كغاية كمالية للحياة بمن فيها من أفراد وأسر وجماعات وشعوب.

لا شك عندي أن قسمًا كبيرًا منا، بل أغلبنا يتفق على كون العلوم الطبيعية الحديثة والعلوم الإنسانية ليست نتيجة وحي إلهي، بل هي نتاج بشري لعقل إنساني قدّر الله عمله وأولاه التكريم ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾[3]. لكنني لا أشك أبدًا أن كل واقع أو خبرة أو علم ومعرفة تنطوي في ذاتها على قيمة تحدد دورها ومصيرها وهي التي قصدتها بالغائية، وبحسب هذا الدور والمسار يكون المرء إما شاكرًا وإما كفورًا. فقد يكون أي علم أو معرفة محراب طهر وقداسة نسميها التقوى والورع مما يجعل معرفة الله والخشية منه ميزة العلماء ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾[4]. وبمقلب من قيمة مختلفة قد يتحول العلم والمعرفة إلى شيطان وشطط.

إذن، العلم أمرٌ بشري يقصد بذاته وهو مورد خلّاقية الناس. أما سَمْته فبوفق منظومة الهداية أو الضلال التي تطبعه وتأخذه إلى مجالاتها. لكن السؤال: هل الأخلاق علم من العلوم البشرية؟ وهل النزوع الأخلاقي كما النزوع العلمي جعل إلهي زرعه الله فيما خلق، وقدَّر ثم هدى؟

ليس من شك عندي أن فلسفة الأخلاق بنظامها التعليمي التقليدي هي نتيجة عقل وخبرة بشرية تراكمية تقلدتها الشعوب جيلًا بعد جيل. وأنه ثمرة من ثمار التفكير النقدي للعقل في مساره العملي عند الإنسان. وأنه في أغلب ما اتسم قديمًا كان نتيجة كونه ملحقًا بمبحث الوجود والموجودات، حتى ولو عدّ بعض الفلاسفة مكانه في الطبيعيات. ولا شك عندي أن المفسِّر قادرٌ على إضفاء صفة النظام الأخلاقي على القرآن الكريم وفق خلفياته في الأخلاق ومباحث موضوعاتها. لكن هذا التطبيق الأخلاقي كالتطبيق العلمي على القرآن هو في كثير من وجوهه نتيجة إسقاط ما، وأن القرآن ليس مهجوسًا بشجرة الأخلاق وفروعها المفاهيمية، بل هو يحرض البشر لدرسها.

أما الأخلاق وكما المعرفة فهي طريق وآليات للوصول نحو غايات منها:

صدق العهد في الميثاق: وأقصد بذلك أن أصل الدين هو ميثاق إلهي عهد به للإنسان ليشكل بهذا العهد الميثاقي حقيقة إنسانيته، وأن صيغة العهد الميثاقي (التوحيد) جاء من قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[5]. والعهد هنا وصية لميثاق تكويني توحيدي تبلور وأرسل للرسل وللناس للصدق في التزامه والثبات عليه. فهو موضوع عقدي مبني على التزام أخلاقي غير قابل للنقض وإلا اعتبر النقض شيطنة وكفرًا.

لذا، كان الصدق في العهد أول سلّم القيم الأخلاقية، وهو يقتضي الوفاء باعتباره أمانة الله فينا. وهي المسؤولية العظمى. إذن، عهد وصدق ومسؤولية وأمانة، وكل ذلك مبني على معرفة قد يعبّر عنها بالقلب السليم، أو العلم اللدني، أو الخشية العلمائية، أو الألباب، وهذه كلها أحزمة نور معرفية لها تجلياتها الأخلاقية. أما مضمونها التفصيلي فهو في الميثاق التوحيدي سيّال ينسحب على الناس والزمن والأحداث وجغرافية الشعوب والأمم. ومن أعلى تجلياته العبادية الصلاة باعتبارها روح العبودية لله، ومعراج روح المؤمن إلى ربه، وبدونها كل يعمل على شاكلته، أما مواطن الميثاق ففي كل مورد وحال ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[6]. ولهذا السبب أطلقت مدرسة الصدرائية الجديدة في التفسير أن ملاك النظام الأخلاقي في الإسلام عباديّ.

ففي الوقت الذي ينشغل فيه الباحثون الأخلاقيون في إضافة مسميات على الأخلاق هي الأخلاق الممدوحة حينًا، والأخلاق الأخروية حينًا آخر، أو أخلاق الحب، أو النفعية والذرائعية، أو الأبيقورية، أو أخلاق القوة، أو أو أو.. فإن القرآن يترك بحث الموضوع لأصحاب التأويلية، ويفتح أمام الحياة معنى الأخلاق كما يفتح قداسة العلم ويبجل الفعل الأخلاقي والمعرفة العلمية. قد يفتح القرآن أبصار التدبر على التعقل والتفكر والقلوب كما النفوس، لمعرفة مناشئ المعرفة والأخلاق، لكنه معني بهداية الناس إلى فعلهم وتصاريف الحياة بخيرها وشرها. وإلى مصيرهم المرهون بحقيقة واقعهم الذي هم فيه فعلًا. والملفت هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدّم نفسه بديلًا عن كل ما ينبغي للإنسان فعله.

فمن أراد العلم فليتدبر هو، والله يعينه، ومن أراد النصر فليعدّ هو بنفسه لوازم النصر وتحقيقه والله كفيله. لكن صناعة التغيير ومعرفة الحقائق وصلاح الأمور لا يمكن أن يحصل بالتمني والترجي والتواكل.

وسآخذ لهذه النقطة مثالًا؛ في قراءة للشهيد المفكّر مرتضى مطهري يعتبر فيها أننا لو أردنا إعطاء صفة جامعة للأخلاق القرآنية لكانت “العزة”، ومن باب الاستطراد الخفيف فعلًا، لم أجد في الأخلاق والمكارم القرآنية أن الأنطوائية أو العزلة تبني أخلاقًا، بل هي تبني نحوًا من الهمود. وفارق بين المزاج الهامد، وهو السائد شعبيًّا كونه أخلاقًا، وبين الأخلاق القرآنية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾[7].

نعود لصفة العزة، حينما قدّمها القرآن الكريم وربطها بموضوعة القوة معتبرًا أن مصدرهما المكتمل هو الله ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعاً﴾[8]. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾[9]. فكمال العزة التي تتحدى كل الظروف حصرًا هي عند الله، لذا في الدعاء من أعزّه الله فلا مذلّ له.. والقوة هي المظهر البادي في موازين أي صراع مبني على المعادلات القائمة.

فلو تعرّض أهل الإيمان بالله لضعف ما، أو انكسار، فما هو الخيار الأخلاقي الذي عليهم أن يعتصموا به؟ والحديث هنا ليس عن أصحاب أخلاق المتاع الدنيا!! وليس عن أصحاب الخمول الديني الشكلي، بل عن أصحاب الأخلاق القرآنية. الذين قال عنهم الله سبحانه: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[10]، رفض لهم الهوان والحزن، ووصفهم بالأعلون شرط الإيمان. والإيمان هو اطمئنان بالقضية التي تثقون بها وبجدواها وأحقيتها، فحتى إيمانك بالله واليوم الآخر إن لم يقترن بإيمان بقضايا صراع الحق ضد الباطل هو إيمان منقوص؛ الإيمان بالرسالة، الإيمان بأننا نستطيع مواجهة الظلم وننتصر...... والأصل هو التحقق في التخلق، وكل كتابة هي مشاركة للغير في أفقهم المعرفي الذي وصلوا إليه.

اسلك في ذلك السبيل الذي ترتئيه من مدارس الأخلاق، لكن سبيل العزة في تحقيق النظام الأخلاقي يقوم على ركني الصلاة كشهادة شاهدة على العهد مع الله بالميثاق التوحيدي. والجهاد كشهادة توهب من حيٍّ لا يموت، لمن إذا قتل فلأنه صدق ما عاهد الله عليه فانتقل الحي الذي لا يموت إلى مقام عند الحي الذي لا يموت. وعدم الموت هنا يتيح بناء حياة معرفية توصل الحياة الدنيا بالموت وبعده. وتبني روح أخلاق لا انفصام فيها، بل في خطوة فيها أطلق عليها القرآن اسم التقوى باعتبارها المقام الأعلى للإيمان وحركة الانبعاث الأخلاقي والعلمي والجهادي في أفق بناء أفراد الحياة وجماعاتهم ومؤسساتهم..........

إننا مدعوون لقراءة عقل العلم والأخلاق خارج الإطار السائد ولنتلمسه من واقع حال الجهاد القرآني. والفرصة أن حياة العرفاء في القرآن من صنّاع الحياة كثر الذين رسموا للمعرفة بما فيها معرفة الله ومعرفة الطريق وعلى قواعد نفضت أخلاق العزلة، وتجلببت أخلاق النهضة القرآنية........

فإن كانت سبل العلم متنوعة ومتعددة إلا أن الجامع فيها أن تستنير العقول والقلوب بنور مصدر كل حقيقة، مما يجعل الأرواح معلقة عند الملأ الأعلى، فلا تبنى الحياة إلا باقتدار نور العظمة. أما الأخلاق التي لا تفارق مفردة من مفردات الحياة فالجامع النظام لها وفيها أبعد من كونه مجرد مفاهيم للتدارس، بل هي نمط حياة النفوس والقلوب والناس.

ما زالت الأبواب مفتوحة أمام كل عاقل متخلق بالمكارم أن يفتح ميادين العلم والأخلاق على العزة الإلهية الممنوحة للناس لطفًا ورحمةً وكرمًا.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

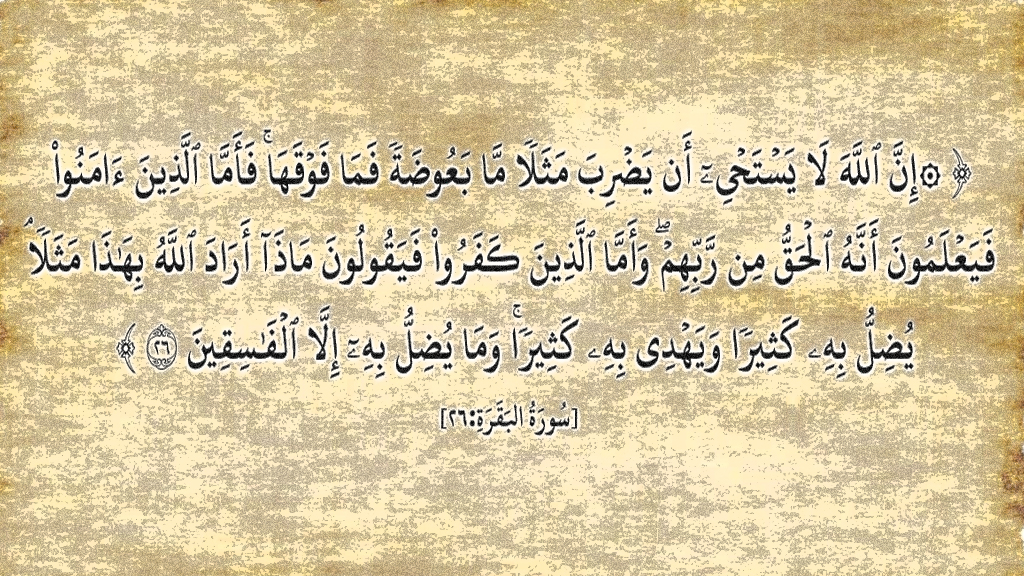

المراد من عدم استحياء الله

المراد من عدم استحياء الله

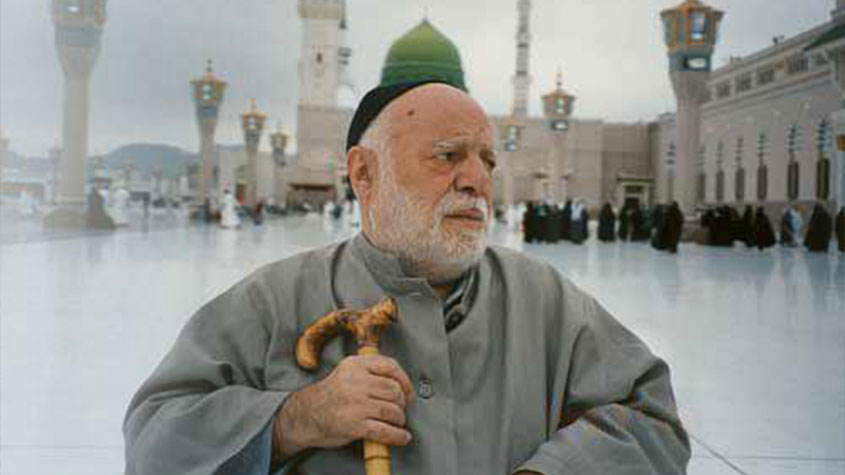

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

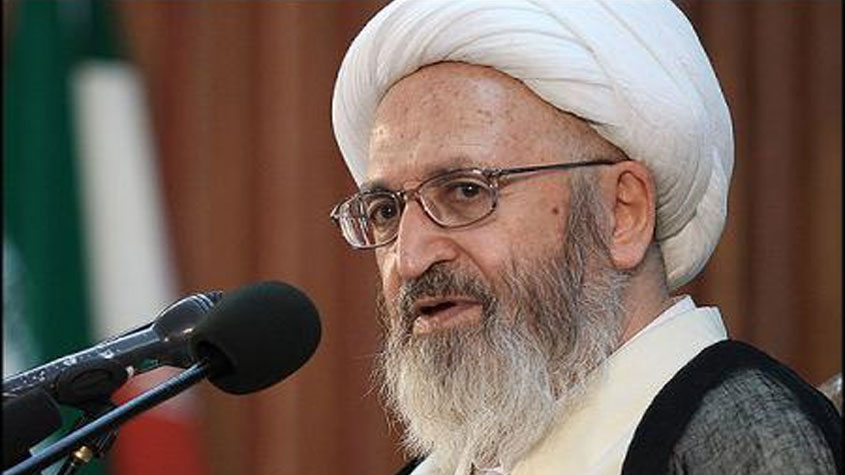

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

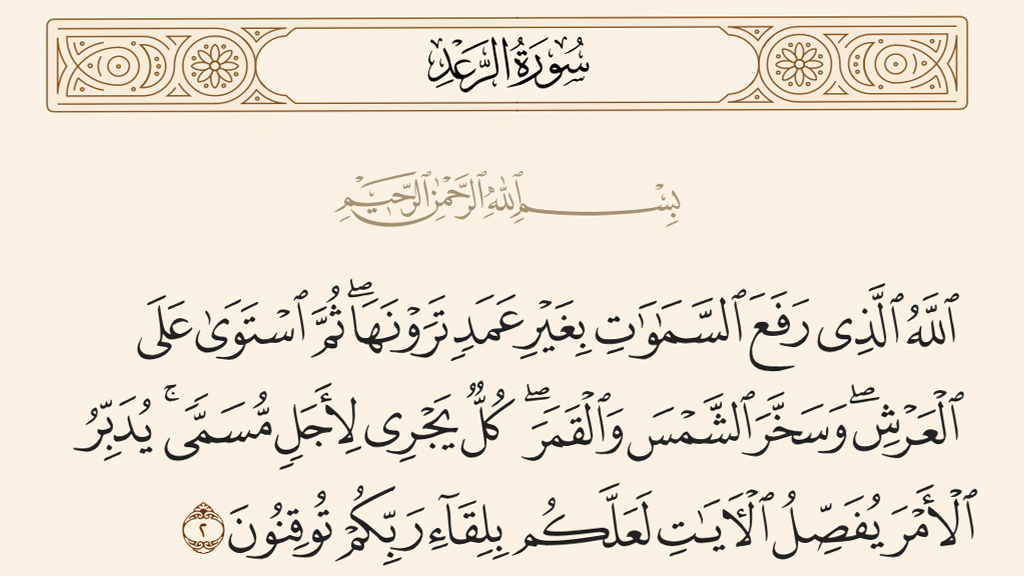

معنى (عمد) في القرآن الكريم

معنى (عمد) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

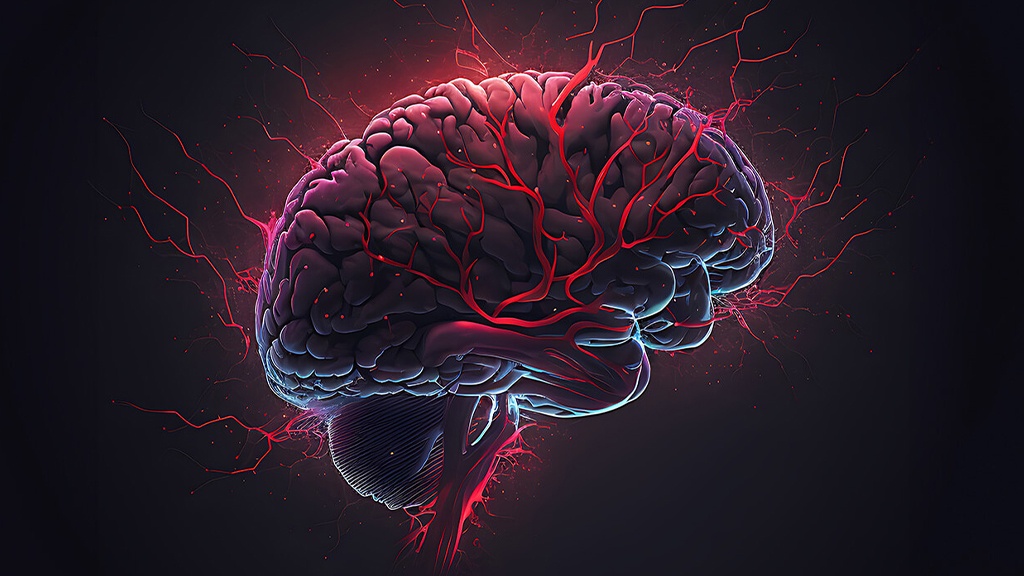

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت

عدنان الحاجي

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

-

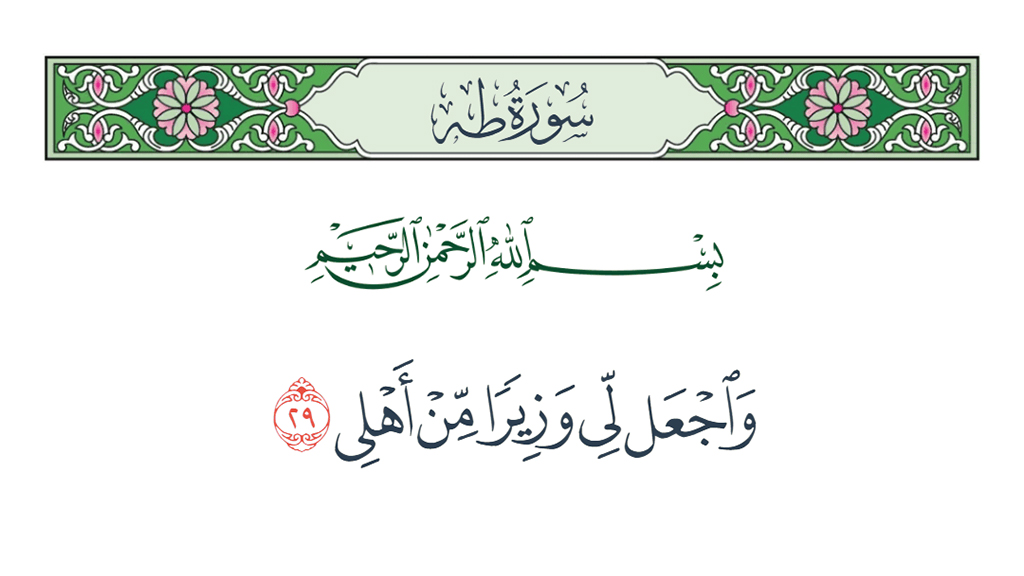

علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا

علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)

محمود حيدر

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

-

الرياء وموقف العرفان من النية والعمل

الرياء وموقف العرفان من النية والعمل

الشيخ شفيق جرادي

-

كن سببًا لنجاح ابنك وتألّقه

كن سببًا لنجاح ابنك وتألّقه

عبدالعزيز آل زايد

الشعراء

-

الكاظم.. تهجّد في محاريب الشّوق

الكاظم.. تهجّد في محاريب الشّوق

حسين حسن آل جامع

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

الشيخ علي الجشي

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

المراد من عدم استحياء الله

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

-

معنى (عمد) في القرآن الكريم

-

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت

-

الإمام السابع

-

حجية العقل عند الإمام الكاظم (ع)

-

الكاظم.. تهجّد في محاريب الشّوق

-

وجهة

-

أمسية للأديبة مريم الحسن بعنوان: (الحكاية الشّعبيّة في القصّة الأحسائيّة)

-

علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا