علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

زئبقيـة المتكلم الأيديولوجي

لغة الأيديولوجي حين يتكلَّم، زئبقية فلا تُضبط بيسر، ولا يقدر أحدٌ وقفها على لون واحد. فإنها مزيج من ألوان وحروف وكلمات تترجم أحوال المتحيِّز، وتعكس طبائعه ورغباته. وهي من التكثيف واللّبس حتى لا تكاد ترى إلا في تلك المنطقة الرمادية التي يبقى ظهور كل لون فيها رهنًا بحضورٍ موازٍ للون آخر. عندما توصف الأيديولوجيا بطريقة فضفاضة ومسطّحة فسيكون ذلك ناتج خطأ اقترفه الآخر. لهذا غالبًا ما يمتنع أهل الأيديولوجيا عن وصف أنفسهم بأنهم أيديولوجيون. والسبب أن المصطلح موجّه على الدوام ضد الغير. فلا أثر له إلا في ساحة الشخص الخصم أو في رحاب الفكرة الخصم. بالنسبة إلى ضمير المتكلم هي وعيٌ وإدراك ويقين بالغ الصفاء والنُبل، وهي في ضمير المخاطب، وعيٌ زائف ومضلِّل ولا غاية لها سوى الإلغاء والإيذاء.

إن لغة الأيديولوجي متحركة، متوترة، سيّالة. لغة سهلة على الفهم وممتنعة عنه في الوقت نفسه. فلسوف يحتاج الناظر فيها إلى مشقة التفكيك، والتحليل، والفطنة، والدراية، لكي تتميّز مواطن الصدق والكذب، والكشف والحجب، والخفاء والظهور. لكن حين يعرب الأيديولوجي عن أمرٍ ما، لا يعود قولُه فيه مجرد كلمات مرسلة إلى النظراء والخصوم. فالقولُ المرَسلُ من طرف المتحيِّز الأيديولوجي لا يلبث أن يرتد إليه على شكل قبول وإقبال من جانب المريدين والأتباع. فإذا استجاب هؤلاء إلى تلك الكلمات وتماهوا معها، سَرَتْ في وجدانهم ومنحوها شهادة الولاء والطاعة.

تفترض الطبيعة الرومانسية المركبة لخطاب الفاعل الأيديولوجي أن تحيط مفرداته بضمير المتكلم وضمير المخاطب معًا، حتى يصيرا مزيجًا لضمير واحد. فالكلمات المُرسلةُ صادقةٌ لا ريب فيها بالنسبة لواضع الخطاب. لقد تمثّلها من قبل أن ينطقها؛ ثم تمثَّلها كرَّة أخرى حين عادت إليه مزهوَّة بشهادة الجمهور. ربما لهذا المقصد كان ميشيل فوكو يردِّد عبارات لافتة للروائي صمويل بيكيت، يقول فيها: “يجب أن أقول الكلمات إلى أن تقولني.. إلى أن تعثر عليّ…”.

إنها “استراتيجية التكرار”، التي هي من بديهيات عمل الأيديولوجي. ذاك أنها مركز الجاذبية الذي ينظم خطبته وعمله على السواء. من دون هذه التقنية التكرارية ـ التي تبدو في الظاهر باعثة على الضجر ـ لن تبلغ الخطبة غايتها. ففي التكرار تترسخ الكلماتُ في الأذهان، وتتملّك الخطبةُ المشاعر، حتى تُحصَّل الاستجابة. يتسامح الأيديولوجي وهو يواصل شغله التأويلي، مع ما لاحظه الفقيه اللغوي ابن جنِّي من أن “أكثر اللغة مجاز لا حقيقة”.

المجاز والحقيقة عنده على نفس الأمر. مجازٌ في مقام الحقيقة، وحقيقةٌ في مقام المجاز. كل ما هو مهم وحقيقي بالنسبة إليه هو في مدى تماهيه مع المَيْلَ العام لسيكولوجية الجماهير. لهذا السبب لا يعبأ الأيديولوجي بأحكام الآخرين على واقعية، أو لا واقعية ما يقول. وهذا بالضبط ما قصده بول ريكور بالاستراتيجية الإيصالية للخطاب الأيديولوجي. وهي استراتيجية تقوم على نشاط مثلث الأضلاع:

– الأول: قيادة الجهاز الأيديولوجي، واضع تلك الاستراتيجية.

– الثاني: اللغة الموصِلة أو الموجَّهة من أجل أن تكتمل جدلية التخاطب.

– الثالث: وهو الحلقة الأخيرة في توليد العملية الإجمالية للخطاب الأيديولوجي. بها تتم الدورة الخطابية بإفهام المرسَل إليه فحوى الرسالة.

ليس لدى الأيديولوجي في استراتيجيته الإقناعية أمرٌ لا متناهٍ إلاّ المصلحة. لكن هذه الأخيرة لا تقوم إلا ضمن هندسة قولية لها شرائطها وأصولها. فلا يستطيع الأيديولوجي أن يرسل خطابه بينما يبقى الوجه الغرائزي اللاَّعقلاني للخطاب ساكنًا في عليائه. فلو بقي على هذه الحال لتبدَّد واستحال سديمًا. فلا مناص إذًا من عقلنة اللاَّعقلاني، وتنزيله إلى الوضع الذي يجعله ساريًا في مشاعر الحشود الغفيرة. عندئذٍ يسهل تعريف كل مفهوم حين يجري إنزاله إلى مواضع الاختبار. وكما يقال فإن غياب التعريف بالشيء، مع ممارسة هذا الشيء، واتخاذه دليلًا، لهو تعريف به أيضًا. فالممارسة هي تعريف بالشيء، وهي برهان وجوده واستمراره وانفتاحه. أما التعريف بالشيء بعد انقضاء ممارسته فهو برهان انقضائِه وانغلاقِه. هذا يعني أن اللاّمتناهي الذي تتحرك الأيديولوجيا في أمدائه يستعصي على التعريف. إذ لا انقضاء فيه ولا انغلاق، بينما المتناهي يقبل التعريف، إذ لا استمرار فيه ولا انفتاح…

الذين مضوا في هذا التحليل سيقودهم ذلك إلى مقاربة مفادها، أن النص دائم الإنتاج لأنه مستحثٌّ بشدة. ودائمُ التخلُّق لأنه في حالة ظهور وبيان. ومستمرّ في الصيرورة لأنه متحرك. وإلى هذا وذاك، هو قابل لكل زمان ومكان لأن فاعليته متولِّدة من ذاتيته النّصية. ولما كان ذلك كذلك، فإن وضع تعريف له “يلغي الصيرورة فيه، ويثبت إنتاجيته على هيئة نمطية لا يكون فيها للمتغيرات الأسلوبية والقرائية من أثر. كذلك يلغي قابليته التوليدية زمانًا ومكانًا ويعطِّل في النهاية فاعليته النّصية”. (ج ـ تيلور ـ مصدر سبق ذكره).

عندما يمضي الفاعل الأيديولوجي إلى بيان هدفه من خلال الكلمات، فإنه لا ينفصل عن الوقائع التي يسعى ليغشاها بتلك الكلمات. وهو بهذا إنما يقوم بإجراء تمرينات على الربط بين الواقعي المتعيِّن، واللاّواقعي الممتلئ بقابليات التوظيف. هذا يشير إلى أن ثمة علاقة حَثِّية بين الوجهين. كلّ منهما يستحثّ صاحبه على الحراك ليصيرا معًا مصدرًا لولادات لا نهاية لها. فلو أفلح الفاعل الأيديولوجي في إجراءاته، لدلّ فعلُهُ على حسن التوحيد بين مظهرين يبدوان متغايرين فيما هما يستويان على نشأة واحدة.

هل بالإمكان التسامي على “مقترفات الأيديولوجيا” من دون أن يؤدي ذلك إلى اجتناب سحرها أو الانزياح عن مركز جاذبيتها؟…

يبدو السؤال مستغربًا للوهلة الأولى، إلا أنه يحتل منزلته الاستثنائية في الحثِّ على تفقُّه العلاقة بين الفكر والحدث، وعلى التمييز بين براغماتية المصلحة وأخلاقية الاستهداف. بيد أننا لو خطونا أبعد من ذلك، لألفيناه سؤالًا جديرًا بفهم ما قدَّمته الفلسفة الأولى من تنظيرات. لقد أورث الإغريق خلفاءهم معارف ترتبط بماهية الإنسان واحتياجاته المختلفة: المنطق الذي يعلّم كيف نفكّر، والفلسفة التي تعلِّم كيف نعيش. ويمكن القول إن وَرَثَة الثقافة الإغريقية في الغرب الحديث، وسَّعوا تراثهم وعمّقوه، ولم يفكّروا مطلقًا بالانقلاب عليه. إلا أنهم وقعوا في نسيان الغاية العظمى من تعاليم الميتافيزيقا. وهي تسامي الإنسان وتعاليه من خلال تطلعه نحو ما لا يُدرك من عالم المُثُل. وهنا ظهرت السلبية الأساسية للحضارة الغربيّة الحديثة، بما هي مادية دنيوية منزوعة الروح. فمع إرهاصات الحداثة على عتبة القرن الثالث عشر أخذت عقيدة “العقل الخالص” تحفر مسارها في تفكير الغرب، لتعلن: إن أفضل ما يُمكن أن يوصف به هذا الإنسان هو أنه حيوان عاقل.

لما وضع أرسطو “كوجيتو المنطق” ربما لم يكن متنبّهًا للوهلة الأولى إلى تلك الجرعة الزائدة من سطوة الأيديولوجيا على دنيا الإنسان. راح يبيِّن أن الإنسان حيوان راغب بالمعرفة، بعدما خلع عليه نعت الحيوانية الناطقة. سوى أنه لم يمضِ إلى المحل الذي منه تُستظهر غريزة الكائن الاجتماعي في مقام تحيُّزها. فالإنسان إلى كونه عاقلًا، هو كائن متحيِّز بفطرته إلى التسليم بيقين ما والإيمان به. وما ذاك إلا لتطمئن نفسه إلى نهايتها المحتومة. من هذا المحل الغائر في الأعماق تنهض الغريزة الأيديولوجية لتجتاح عوالمه كلها. ولأن الإنسان “حيوان كسول” كما طاب للحكمة اليونانية أن تقول، فقد أردفت قولها بتنبيه أهل المدن، “إما أن يختاروا الراحة وإما أن يكونوا أحرارًا”. وما انبرى اليونان ليتقوَّلوا هذا، إلا لفتح نافذة للحكمة، والتهيُّؤ لظهور الحكيم. فالحكيم وحده من يظهر إلى الملأ كراغب بالمعرفة والمتحيِّز إلى الخيريِّة التامة في آن.

الحكيم المتعرِّف في لحظة انهمامه بالكشف عما لا علم له به، لا يرفض اليقين الدنيوي كما تنشده الأيديولوجيا، إلا أنه لا يتخذه قياسًا للأحكام. يرى إلى الولاءات والعصبيات بعين الحكمة.. يستحكيها بعقل بارد.. يتبصَّرها بوصفها ظاهرة، ويتأولُها كنمط تفكير. ومن قبل أن يصدر حكمه، ينصرف إلى مساءلتها والاستفهام عن بواعثها وديناميات عملها. فليست مهمة الفيلسوف ـ بما هو فيلسوف إلا أن يكون في لحظة التعرَّف متساميًا على فتنة المتناقضات. وما ذاك إلا قصد التحرِّي والجمع وتظهير خط التواصل والامتداد في ما بينها. ذلك لا يعني البتة استقلاله السلبي أو حياده. هو ليس محايدًا بين الحكمة والضلالة. وبوصف كونه حكيمًا، فهو متحيِّز إلى الحكمة بما تفيض على سالكها من خيرية المعايشة. ولأن التعرُّفَ منفسحٌ يسمو فوق التحيُّزات، لا يلتجئ الحكيم إليه من أجل أن يكون محايدًا بين حق وباطل، وإنما ليتحرَّى منازل الحقانية، والبطلان في مجمل التحيزات التي يعبر فضاءاتها.

كان هوسرل، يدعو كل من أراد أن يصير فيلسوفًا إلى الانعطاف ولو مرة واحدة في حياته على ذاته. وفي داخل ذاته يحاول أن يقلب كل المعارف المقبولة، وأن يسعى إلى معاودة بنائها. فالفلسفة بهذا النحو تغدو ـ برأيه ـ مسألة شخصية لا غير. أي أنها معرفته الخاصة التي تسير به نحو ما هو كوني. (هوسرل ـ تأملات ديكارتية ـ دار المعارف ـ القاهرة 1970 ـ ص 28).

تعليقات الزوار

الكتاب

-

كيف تُرفع الحجب؟

كيف تُرفع الحجب؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (قرع) في القرآن الكريم

معنى (قرع) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

محمود حيدر

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

كيف تُرفع الحجب؟

-

معنى (قرع) في القرآن الكريم

-

(نعم، سقطتْ مني استعارة!) جديد الشاعرة حوراء الهميلي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

-

النّصر يدشّن مجموعته السّردية (الأحساء، خفايا الأرواح): الإنسان وحيدًا في حضرة السّرد

-

زكي السّالم ضيف ملتقى دار طرفة للشّعر في قرية سماهيج بالبحرين

-

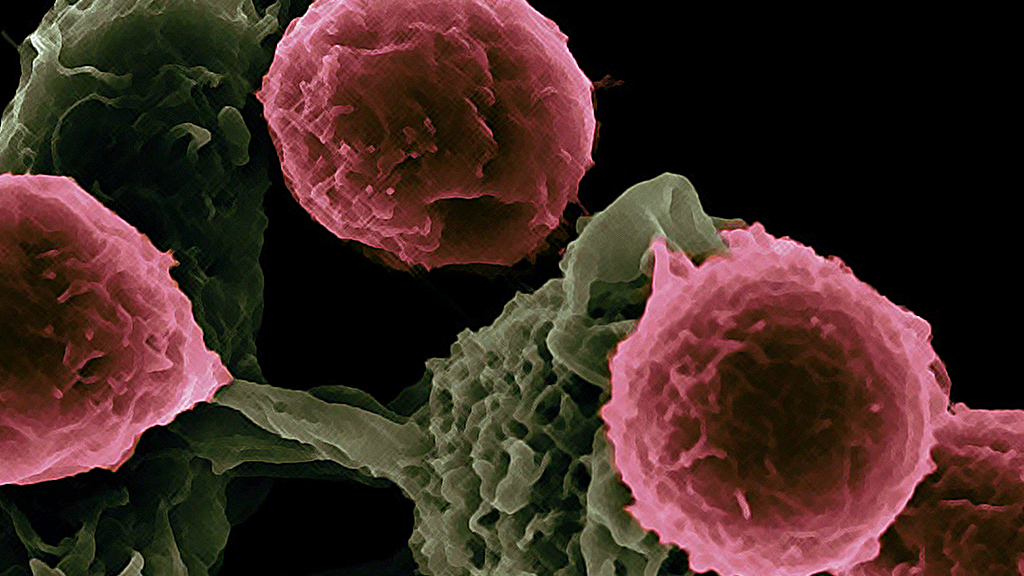

كيف تصنع الخلايا السرطانية حمض اللاكتيك للبقاء على قيد الحياة؟

-

معنى (نقض) في القرآن الكريم

-

ماهيّة علم الأسماء