قرآنيات

معلومات الكاتب :

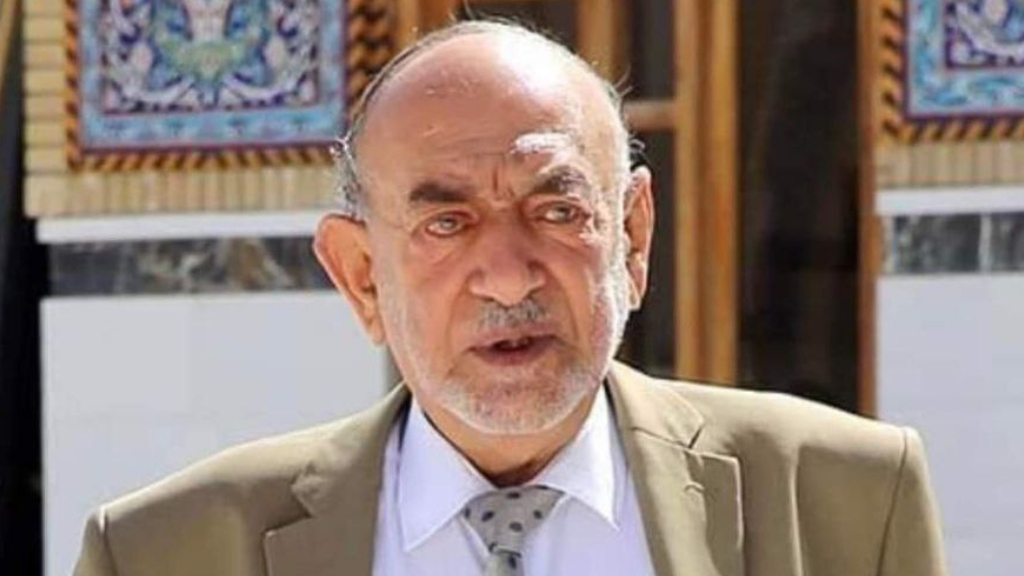

الاسم :

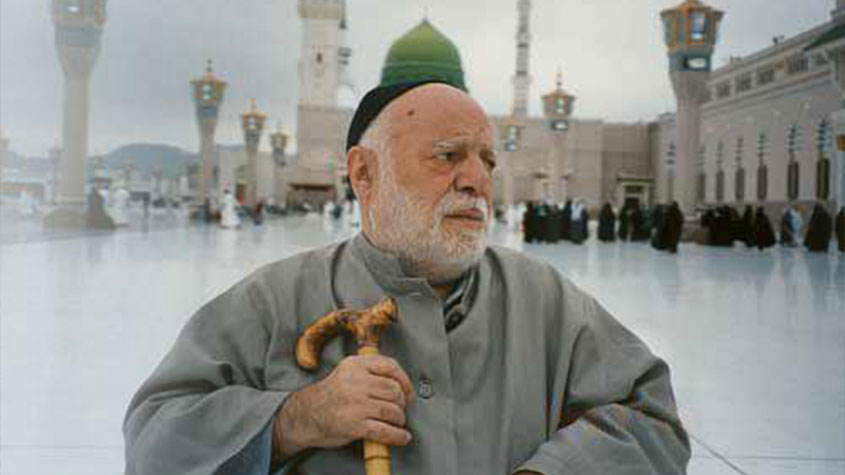

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.علاقة المجاز العقلي في القرآن

المراد بعلاقة المجاز العقلي في القرآن ههنا، وجه الاستعمال المجازي وسببه الداعي إليه، والركيزة المقتضية التي يستند إليها هذا المجاز، ولك أن تتجوز في ذلك فتقول: إن العلاقة هنا هي المسوغ الفني، أو المبرر الاستعمالي لهذه الصيغة المجازية دون الأصل الحقيقي.

ولقد توسع علماء البلاغة القدامى والمحدثين - بالتبعية - في إيراد مبررات هذه العلاقة، وتفننوا بالتقسيمات المضنية، وتعللوا بالتخريجات المنطقية تارة، والكلامية أخرى، والنحوية سواهما، حتى بلغوا بذلك حد الإفراط، مما ذهب برونق هذه العلاقة المتينة وبهائها، فبدلاً من حصرها، وتسليط الأضواء على مضمونها، لجأوا إلى التفصيلات المملة، والأسماء المخترعة، فكانت السببية مثلاً، والمسببية، والزمانية، والمكانية، والفاعلية، والمفعولية، والمصدرية وأضراب ذلك من نماذج علاقة المجاز العقلي.

وكانت: تسمية الكل باسم الجزء الذي لا غنى عنه في الدلالة على ذلك الكل، وتسمية الجزء باسم الكل، وتسمية المسبب باسم السبب، وتسمية السبب باسم المسبب، وتسمية الشيء باسم ما كان عليه، وتسميته باسم ما يكون عليه أو يؤول إليه، وإسناد الفاعلية أو الصفة الثبوتية للزمان، ووضع النداء موضع التعجب، وإطلاق الأمر وإرادة الخبر به، وإضفاء الفعل الحسي على الأمر المعنوي، والتغليب: بإعطاء الشيء حكم غيره، وأضراب ذلك من نماذج علاقة المجاز اللغوي المرسل.

ولا نريد أن نعيد هذا المعجم المشحون بنماذجه التطبيقية، إذ أفردناه فيما مضى بعمل بلاغي مستقل تابعنا فيه من سبق، فمن شاء فليرجع إليه ففيه الغنية والمزيد، من هذه الأبعاد الشاقة(1).

والذي نريد أن نشير اليه هنا، أن القرآن الكريم في نصه الإعجازي لم يكن ناظرًا إلى تلك التفصيلات لدى إيراده علاقة المجاز العقلي، وإنما كان متنقلاً بالذهن العربي إلى آفاق جديدة من التعبير الموحي والبيان الطلق، ومتحدثًا إلى الطبيعة الإنسانية بما يلائم فطرتها النقية، دون تزيد في المراد، أو عنت في الإداء، وكان انتشار العلاقة تابعًا لمذاق الباحث في الاستنتاج، ولا تعنيه الأسماء والتقسيمات لأنها مع صنع البلاغيين، لهذا نجده في هذا الملحظ، وإن استخرج علماء البلاغة كل أصناف العلاقات من آياته الكريمة، يدور في فلك النفس فيملأ فراغها، ويسد نقصها، بما يجعلها أهلة لتلقي النص بذائقة سليمة، لهذا نجده يشيع الحس بالكائنات الصامتة، ويضفي القدرة على ما لا حول له ولا قوة، ويسند الفاعلية إلى الجمادات، وإذا بها متحركة بعد سكون، ويستنطق المعالم المبهمة وإذا بها مبينة بعد سكوت، وما ذلك إلا من مظاهر الاعتداد بظاهرة المجاز البيانية، بعيدًا عن التساؤلات المقحمة، أو الهذر في التفصيلات الأعجمية، وهو بهذا الملحظ يفجر روافد بلاغية جديدة، ذات إطار تجدّدي سليم، على مجموعة الممارسات البيانية الحسية والعقلية في اللغة العربية الكريمة، والتي يمكن أن ننظر لها بمجموعة فياضة من شتى العلاقات في المجاز العقلي للقرآن الكريم، دون اللجوء إلى ظاهرة التعقيد أو التقعيد:

1 - في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الأنفال/2)، نسبت زيادة الإيمان إلى آيات الله تعالى في قرآنه الكريم، ولما كان الأصل في الإيمان وزيادته هو التوفيق الإلهي الصادر عن الله عزّ وجلّ، علم بالضرورة أن نسبة زيادة الإيمان إلى الآيات بإضافتها إليها، إعلاء منه تعالى لشأن هذه الآيات المجيدة، وكأنها المؤثر الحقيقي، وإن كان الأثر من الله، والتأثير بتوفيقه، وكان ذلك من المجاز المرصود عقليًّا لكون الإثبات سببًا في زيادة هذا الإيمان، ولعل في ذلك إشارة واعية إلى النتائج الإيجابية في تلاوة الآيات أو الاستماع إليها، أو الإنصات لدقائقها، فيكون الحث عليها بهذا الأسلوب الجديد، وكأنه أمر بصيغة الإخبار، وتحضيض عن طريق الإنباء.

2 - وفي قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾ (النحل/112)، عدة استعمالات مجازية متطورة، يتعلق بعضها بالمجاز العقلي، والآخر بالمجاز اللغوي في الاستعارة، ولا حديث لنا معه، والشأن في المجاز العقلي حيث وصف القرية بكونها آمنة مطمئنة، وقد علم بالضرورة أن الأمن والاطمئنان لا تتصف بهما مرافق القرية وجدرانها، وإنما يتنعم بهما أهلها وسكانها، فعبر مجازًا عن طريق إطلاق اسم المحل وهو القرية، على الحال فيها وهم الأهل والساكنون، وعبّر عن الرزق بأنه يأتي، الرزق ليست له حركة ولا إرادة في التنقل والقصد، وإنما الله تعالى هو الذي يسخر من يجلب الأرزاق إليها، ويأتي بها - وهو الرزاق ذو القوة المتين - من كل مكان إلى تلك القرية أو هذه تعبيرًا عن تنعمها وعيشها الرغيد فكأن الرزق يقصدها سائرًا سادرًا متوافرًا. وفلسفة هذا المثل القرآني الفريد، أن لا يكفر ذوو النعم بنعمهم، فيصيبهم ما أصاب هذه القرية من التلبس بالجوع والخوف والإذلال. فالمجاز - إذن - وهو في سياق التشبيه التمثيلي المنتزع من صور متعددة من باب القياس التمثيلي، وذلك من خصائص المجاز الفنية.

3 - وفي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ (إبراهيم/28)، أضافت الآية إجلال البوار إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا، وذلك بسبب من سوء أعمالهم وكفرهم وطغيانهم وكان ذلك نتيجة لكفرهم، ومظهر كفرهم إطاعتهم أكابرهم بالكفر، في حين أن الذي أحل هؤلاء وهؤلاء دار البوار - على سبيل العقوبة والمجازاة - هو الله تعالى جلّ شأنه. وهنا تلمس قيمة المجاز وتدرك خصائصه الفنية، وذلك حينما تعلم موقع تبديل النعم بالكفر في الإحلال بدار البوار، والكفر - بحد ذاته - ليس بقادر ولا متصرف ولا متمكن، ومع هذا فهو السبيل إلى دار البوار بالقوة والفعل والعيان، وإن كان المحدث للأمر غيره دون ريب، فالمراد أجتنابه، والابتعاد عن دائرته، وإحلال الشكر محله، تطبيقًا لقوله تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (إبراهيم/7).

4 - وفي قوله تعالى: مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ (الرعد/35)، تجد جرسًا موسيقيًّا، وتخامر لذة علوية، تأنس لها النفس، وتهش لها الطبيعة الإنسانية، وذلك عندما تتحدث الآية عن الملذات الحسية فضلاً عن الملذات الروحية وأنت تتخيل الأنهار جارية، وحولها الظلال الفسيحة، والأكل الدائم، وفي الجنة التي وعد المتقون. والأنهار وعاء للماء ومستقر له، راكد أو سارب بأمر الله تعالى، وهي ثابتة غير متنقلة، فهي مكان الجري، وما يجري فيها هو الماء، فلما أسند الجري إلى الأنهار علمنا عقلنا بالحكم عليه: أنه مجاز لأن الماء هو الجري إلا أن مكانه الأنهار، فعبّر عن جريان ذلك الماء بجري الأنهار نفسها بوصفها مكانًا له، أو باعتبار الكثرة والغزارة في هذا الجري حتى ليخيل أن هذه الأنهار تجري بنفسها، وإنما اعتبر المكان باعتبار الإسناد إليه، والعامل الحقيقي غيره، وما يدريك فلعل في هذا الاستعمال - وهو كذلك - من القوة في الاندفاع، والسيطرة على النفس، وعظيم التصوير الفني، أضعاف ما في الاستعمال الحقيقي من الدلالة على المعنى المراد أداؤه بالضبط.

5- وفي قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى﴾ (الضحى/1) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ (الضحى/2)، تبرز دلالة المجاز العقلي في إسناد العامل المؤثر الى الزمان، فسجى بمعنى سكن، والليل وإن وصف بالسكون فسكونه مجازي لأنه غير قابل للحركات المباشرة الت قد توصف بالهدوء حينًا، وبالفعالية حينًا آخر، وإنما أراد به سكون الناس عن الحركات، وخلودهم إلى السبات، واستسلامهم إلى الراحة. قال الراغب (ت: 502 هـ) "وهذا إشارة إلى ما قيل: هدأت الأرجل"(2) فهو يعني بذلك هدوء الناس بهدوء حركاتها المنطلقة من أرجلها وجوارحها حينًا، ومن ضجيجها وصخبها حينًا آخر. وهذا لا يمانع من القسم برب الضحى والليل إذا سجى، أو بهما معا لما فيهما من عجائب الصنع، وعلى الإيجاد، وتقلب الكواكب، وعظم الإبداع.

6- وقد يتوسع بعضهم في المجاز العقلي في القرآن حتى يخالف فيه الظاهر، أو يؤول تأويلاً كلاميًّا، ونحن وإن أعرضنا عن الخوض في هذا الملحظ بالذات، لأن القرآن أسمى علاء وبيانًا من الجزئيات الكلامية إلا أننا نورد هنا نموذجًا من ذلك لئلا تكون ثغرة في البحث، عسى أن لا يقال ذلك فيه، والكمال لله وحده. ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة/62)، قال الشيخ الطوسي (ت: 460 هـ). "وقد استدلت المرجئة بهذه الآية على أن العمل الصالح، ليس من الإيمان، لأن الله تعالى أخبرهم عنهم بأنهم آمنوا، ثم عطف على كونهم مؤمنين. إنهم إذا عملوا الصالحات ما حكمها؟ قالوا: ومن حمل ذلك على التأكيد أو الفضل، فقد ترك الظاهر. وكل شيء يذكرونه مما ذكر بعد دخوله في الأول مما ورد به القرآن: نحو قوله تعالى: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (الرحمن/68) ﴿فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (الرحمن/69) ونحو قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (الأحزاب/7)، ونحو قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (الحديد/19).

قالوا: جميع ذلك مجاز. ولو خلينا والظاهر، لقلنا: إنه ليس بداخل في الأول. فإن قالوا: أليس الإقرار والتصديق من العمل الصالح؟ فلا بد لكم من مثل ما قلناه، قلنا: عنه جوابان؟ أحدهما: أن العمل لا يطلق إلا على أفعال الجوارح، لأنهم لا يقولون: عملت بقلبي، وإنما يقولون: عملت بيدي أو برجلي. والثاني: أن ذلك مجاز، وتحمل عليه الضرورة. وكلامنا مع الإطلاق(3).

ولا نريد الاسترسال في تطبيق أمثلة الممارسات البيانية الجديدة في مجاز القرآن العقلي من خلال علاقته في وجوه الاستعمال بل نريد التأكيد مجددًا أن تتبع شذرات هذا المجاز في هذا العطاء الضخم، قد مثل لنا الإرادة الاستعمالية المتطورة، والمناخ الفني المضيء، بما أفاده من قدرة خارقة في استيحاء التلازم الذهني بين الأصل وهو على طبيعته لم ينقل منها، وبين الفرع الذي هو المجاز في إداركه من خلال الترابط البياني لدى الانتقال من معنى إلى معنى جديد بحكم الإسناد، لا بحكم الألفاظ، وتلك ميزة المجاز العقلي في القرآن العظيم، إفصاحًا منها في ترجمة المشاعر ومسايرة العواطف، وصيانة اللغة والتراث والشريعة دفعة واحدة.

وبذلك يتحقق الغرض الفني والغرض الديني بلحاظ مشترك أنيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 عبد القاهر، أسرار البلاغة: 376.

2 تقسيم المجاز القرآني في هذا الكتاب.

3 الجاحظ، البيان والتبيين: 1/ 153.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

الحسن والقبح العقليّان

الحسن والقبح العقليّان

الشيخ جعفر السبحاني

-

التّغلّب على وساوس الشّيطان

التّغلّب على وساوس الشّيطان

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (2)

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (2)

محمود حيدر

-

مناجاة المريدين (8): بالغافلين رحيمٌ رؤوفٌ

مناجاة المريدين (8): بالغافلين رحيمٌ رؤوفٌ

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

حتّى ظهور الشمس (3)

حتّى ظهور الشمس (3)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

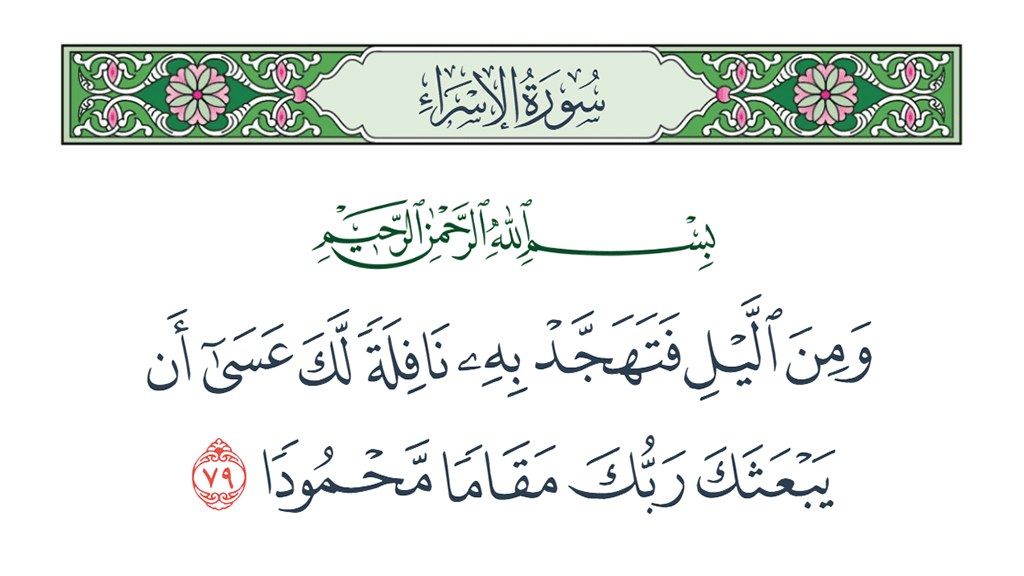

معنى (هجد) في القرآن الكريم

معنى (هجد) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

علم الأعصاب وفهم ما يحدث في الدماغ أثناء الحزن والفقد

علم الأعصاب وفهم ما يحدث في الدماغ أثناء الحزن والفقد

عدنان الحاجي

-

العبادة على سبعين وجهًا

العبادة على سبعين وجهًا

الشيخ مرتضى الباشا

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

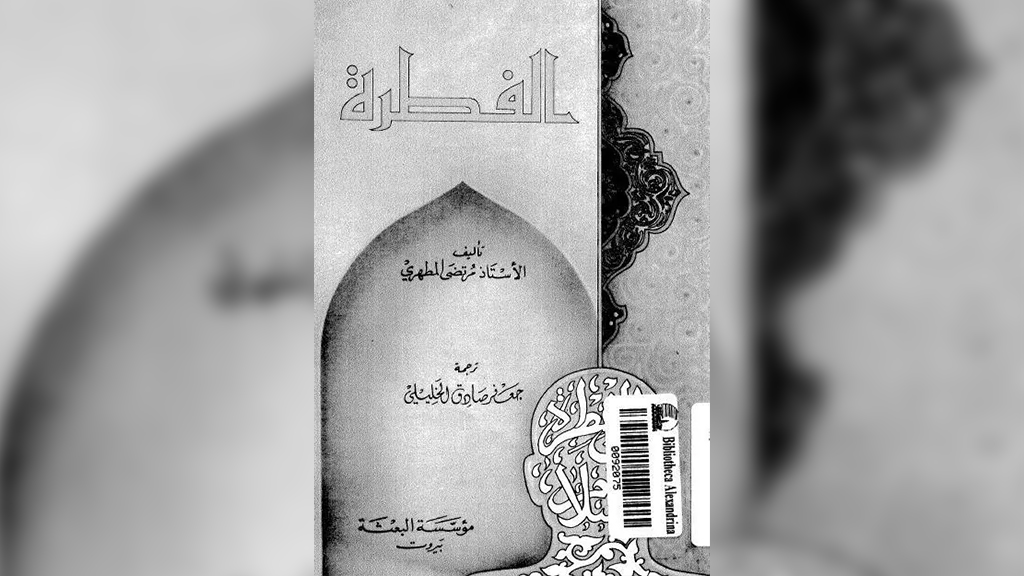

قراءة في كتاب: (الفطرة) للشهيد مطهري

-

الحسن والقبح العقليّان

-

التّغلّب على وساوس الشّيطان

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (2)

-

تفسير سورة قريش

-

مناجاة المريدين (8): بالغافلين رحيمٌ رؤوفٌ

-

حتّى ظهور الشمس (3)

-

قراءة في كتاب: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء

-

(بصمات باقية) كتاب إلكترونيّ جديد للشّاعر والرّادود عبدالشّهيد الثّور

-

معنى (هجد) في القرآن الكريم