علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

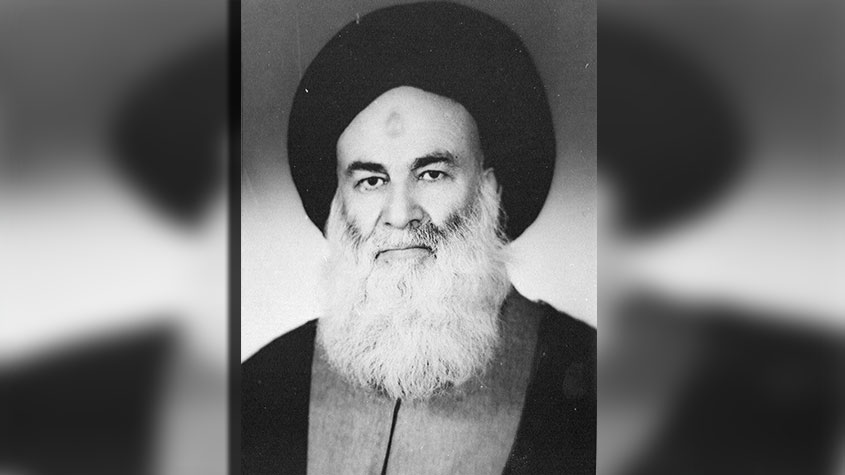

د. سيد جاسم العلويعن الكاتب :

كاتب ومؤلف في العلوم الفيزيائية والفلسفية، حاصل على البكالوريوس و الماجستير في علم الفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن حاصل على الدكتوراه من جامعة درهم (بريطانيا) في الفيزياء الرياضية.النظريَّة الكميَّة في ميزان المذهب الذاتي ١-٢

(1)

رُبَّما لم يتسنَّ للسيِّد مُحمَّد باقر الصدر الفرصة لكي يُقدِّم للعالم رؤيته النقدية الفلسفية لعدد من التفسيرات -ذات الأبعاد المعرفية والوجودية- التي رافقتْ النظرية الكمية في الفيزياء الحديثة، ومن ثمَّ يقدم تفسيره الخاص لها. لكنني هنا ادَّعي أنَّه يمكن أن نفهم الرؤية الصدرية هذه من خلال المباني الفكرية التي تشكِّل رؤيته الفلسفية للوجود والمعرفة البشرية. وسأحاول -عَبْر سلسلة من المقالات، وبالاعتماد على نتاجه الفكري، خصوصا في كتابيه العظيمين: “فلسفتنا”، و”الأسس المنطقية للاستقراء”- أنْ نبيِّن مثل هذه الرؤية التفسيرية للنظرية الكمية. ولكي نتمكن من مقاربة هذا الهدف، سنبدأ -عبر أكثر من مقال- بشرح مذهب السيد الشهيد في المعرفة، والذي أسماه بـ”المذهب الذاتي”. وهو مذهب جديد في نظرية المعرفة، ويعتبر من إبداعات السيد الشهيد الفكرية.

مشاكل الاستقراء الناقص على ضوء المذهب العقلي

يتحرَّك الفكرُ البشريُّ في المسار الذي ينتهي به إلى المعرفة اليقينية. وما لم يصل الإنسان إلى اليقين، فإنَّ نفسه لن تطمئن أبدا، وسيملؤها القلق والخوف والشك والرغبة العميقة في البحث والتنقيب حتى الوصول إلى اليقين. اليقين إذن هو خاتمة طريق حركته الفكرية، والهدف النهائي الذي تُنشده كافة المعارف البشرية. ويمارس الفكر البشري نَوْعيْن رئيسييْن من الاستدلال؛ أحدهما: الاستنباط، والآخر: الاستقراء.

والاستنباط في المنطق الأرسطي هو المنطق الوحيد الذي يقود إلى نتائج قطعية ويقينية. ولقد انقلبَ السيد الشهيد مُحمَّد باقر الصدر على هذا المفهوم الأرسطي، وهو المفهوم السائد في الفكر الفلسفي بنظرية جديدة سطَّرها في كتابه العظيم “الأسس المنطقية للاستقراء”. ولما كانتْ العلوم التجريبية تستند في استدلالاتها إلى استقراء الحوادث الجزئية المحدودة؛ للخروج -في نهاية المطاف- بتعميمات لكل الحالات غير المشمولة بالاستقراء، فإنَّ العلوم التي هي حجر الأساس في بناء الحضارة الحديثة ترتكزُ على منهجية غير قطعية وغير يقينية. لقد كانت دراسة السيد الشهيد محاولة تستهدف سد الثغرة الموجودة في الدليل الاستقرائي، وهي مشكلة التعميم والقفز من الجزئي الخاص إلى الكلي العام؛ حيث فسَّرت الدليل الاستقرائي بوصفه تطبيقاً صرفا لنظرية الاحتمال، وهي تقوم بذلك في مرحلتين؛ الأولى: دراسة الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، والثانية: دراسته في مرحلة التوالد الذاتي حيث يصعد الاحتمال في هذه المرحلة إلى درجة اليقين؛ فيتخلص الاستقراء من مشكلته المنطقية، ويكون قطعيًّا يقينيًّا. ولكي نستوضح الفكرة التي بنى عليها السيد الشهيد نظريته، دعونا نوضح الفرق بين المنهج العقلي الاستنباطي في البحث والمنهج التجريبي المرتكز على الاستقراء.

يعتمدُ المنهج التجريبي على الاستقراء الذي هو أحد أنماط الاستدلال الذي يُمارسه الفكر البشري في تشييد قواعده ونظرياته. ونريد بالاستقراء كلَّ استدلال يقفز فيه العالم من فحص وقائع جزئية إلى مبدأ عام يطال كافة الوقائع المشابه، والتي لم يتم فحصها مخبريًّا. فالاستقراء يُمثل حركة صاعدة تبدأ من الخاص الجزئي وتنتهي بالعام الكلي. وتأتي النتيجة المستخلصة بهذا النوع من الاستدلال أكبر من مقدماتها؛ فمثلاً عندما يُريد العالم الطبيعي أن يدرس ظاهرة تمدُّد الحديد بالحرارة، يقوم بتعريض عدد من قطع الحديد للحرارة؛ فإذا لاحظ أنَّ كلَّ قطع الحديد التي عرضها للحرارة قد تمدَّدتْ فإنَّ العالم يقوم بتعميم نتائجه لتشمل كافة قطع الحديد؛ لتصبح القاعدة أنَّ كلَّ حديد عند تعرُّضه للحرارة يتمدَّد. وهنا؛ نُلاحظ أنَّ النتيجة جاءت عامة وشاملة لكل قطع الحديد، والتي لم تجرَ التجارب المخبرية عليها، وأنها -أي النتيجة- غير مستنبطة في المقدمات؛ لأنه لا يوجد في العدد المحدود من الحديد الذي يُمثل مقدمات الدليل هذا المعنى الشمولي الذي جاءت به النتيجة. وبالتالي؛ تكون النتيجة دائماً في هذا النمط من الاستدلال أكبر من مقدماتها؛ لأنها اكتسبتْ صفة العموم والإطلاق. ومن المهم أنْ نوضِّح أنَّ الدليل الاستقرائي لا يُمكن تبرير نتائجه على أساس عدم التناقض؛ فإذا جاءت النتيجة كاذبة والمقدمات صادقة، فإنَّ ذلك لا يستبطن تناقضاً منطقيًّا؛ لأنَّ النتيجة غير محتواة في المقدِّمات. فمثلاً لو أنَّ مجموعة قطع الحديد التي تم فحصها تمدَّدت جميعها بالحرارة، ولكن جاء التعميم الاستقرائي على النحو التالي: “ليس كل حديد يتمدد بالحرارة”، فإننا حينئذ لا نقع في تناقض؛ لأنَّ هذه النتيجة الكاذبة ليست أقل أو مساوية لعدد الشواهد التجريبية -المقدمات- حتى يستبطن ذلك تناقضاً منطقيًّا. وهذا الشكل من الدليل الاستقرائي الذي يدرس عددا محدودا من الحالات الجزئية الخاصة؛ ليشيد في النهاية قاعدة عامة تشمل كل الحالات يسمى بالدليل الاستقرائي الناقص.

… إنَّ الاستقراء بذاته عبارة عن جمع عددي لحوادث تجريبية منفصلة ومستقلة؛ وبالتالي فإنَّه لا يكفي لإنتاج معرفة عامة، بل لا بد من رباط عقلي قبلي خارجي على التجربة يوحِّد هذه الحوادث التجريبية المنفصلة؛ فنتمكن على ضوء هذا الرباط من صُنع معرفة جديدة. نقول هذا على ضوء المذهب العقلي في نظرية المعرفة، ولكن على أساس المذهب الذاتي الذي وضع أسسه السيد الشهيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، والذي يعتبر الدليل الاستقرائي تطبيقاً بحتاً لنظرية الاحتمال لا يرى في الدليل الاستقرائي حاجة إلى الكبرى العقلية، كما في نظر المنطق الأرسطي الذي تبناه فلاسفة الإسلام من مشائين وإشرافيين.

… إنَّ العالم الطبيعي عندما يقوم بتعميم النتائج لكل الحالات التي لم تقع تحت طائل التجربة، فإنه يقوم بتطبيق قوانين أخرى غير مستوحاة من التجربة وخارجة عنها، وهي القوانين العقلية البديهية. إنَّ العالم الطبيعي يُدرك -بشكل تلقائي فطري- أنَّ هناك تناسبًا بين الأسباب والنتائج؛ فالأشياء المتفقة في حقيقتها تتفق أيضا في الأسباب والنتائج. ففي المثال السابق: قطع الحديد تكون متفقة الحقيقة؛ وبالتالي فإنَّ النتائج التي نحصل عليها ستكون مُتشابهة عندما نجري التجارب ذاتها وفي الظروف ذاتها لكل قطع الحديد التي بحوزتنا. ومن معرفتنا أنَّ هذه المجموعة من قطع الحديد تتمدَّد عند تعريضها للحرارة، نقوم بتعميم النتيجة لكل قطع الحديد الموجودة في الكون؛ وذلك بتطبيق المبدأ العقلي القبلي الذي يلزم منه تشابه النتائج عند تشابه الأسباب. ولو كانت التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، لما تمكنا من أن نتوصل إلى حقيقة أبداً. بات من الواضح أنَّ التجربة تحتاج إلى قوانين خارجة عنها، نستطيع بواسطتها أنْ نفهم الظواهر التي يزخر بها عالم الطبيعة، وأن نبني النظريات العلمية في مختلف ميادين التجربة والمشاهدة.

… إنَّ هناك نمطا آخر من الاستدلال يكون اتجاه السير فيه نزوليًّا من العام إلى الخاص، وتأتي النتائج المستندة إلى هذا النوع من الاستدلال يقينية؛ لأنَّ النتائج تكون محتواة في المقدمات؛ لأنها دائماً أقل من المقدمات. فإذا كانت مقدمات الدليل قطعية، فإنَّ النتائج تكون قطعية أيضاً. وعلى هذا يُمكن تبرير نتائج هذا النوع من الاستدلال على أساس مبدأ عدم التناقض. فإذا كانت المقدمات صادقة -مثلاً- فمن الضروري أنْ تكون النتائج صادقة أيضاً، ولو كانت غير ذلك -كاذبة- لاستبطن ذلك تناقضاً منطقيًّا. وبهذا؛ يكون الدليل الاستقرائي الناقص الذي يستخدمه العالم في مختبره يستبطن دليلاً قياسيًّا مستنداً إلى معارف أولية ليست بنفسها أحد المعارف التي تنبثق عن التجربة، بل إنَّ الدليل الاستقرائي -بشكليه الناقص والتام- يحتاج إلى هذه المعارف الأولية على الدوام. هذا هو الاتجاه السائد في المذهب العقلي في نظرية المعرفة، خاصة في تفسير الدليل الاستقرائي.

فعلى ضوء المذهب العقلي، فإنَّ الدليل الاستقرائي بمعزل عن القوانين العقلية القبلية يُعاني من عدة مشاكل يفقد معها قيمته العلمية. إنَّ ما يمكن للاستقراء العلمي أن يكشفه من مجموعة من الشواهد التجريبية هو أنَّ هناك اقترانا بين ظاهرتيْن كظاهرة الحرارة وظاهرة التمدد، لكنه يعجز عن إثبات الرابطة السببية بين الظاهرتين، كما أنَّه لا يُثبت أنَّ هذا التمدُّد يحدث نتيجة لسبب خاص وهو الحرارة، كلُّ ما يستطيع الدليل الاستقرائي أن يدلنا عليه هو هذا الاقتران المتزامن فقط، ولكن السببية الخاصة للتمدد لا يستطيع أن يصل إليها بواسطة التجربة بنفسها. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الجائز أيضاً ألا يحدث تمدد عند التعريض للحرارة، ما دام هذا الدليل لا يكشف عن السبب الخاص وراء هذا الاقتران المشاهد في التجربة. إذاً الدليل الاستقرائي يعجز عن إثبات السببية والسببية الخاصة وراء ظواهر الاقتران التي تدلنا عليها التجربة، وهو لذلك دليل غير قائم بنفسه، بل يحتاج إلى القوانين العقلية الغنية التي تساعده في دمج نتائج التجارب وربطها في مركب واحد يعكس حقيقة من حقائق الكون. وحتى لو افترضنا أنَّ الدليل الاستقرائي، استطاع أنْ يكشف عن السبب الخاص لكل نتيجة يتوصل إليها، فهل يستطيع أن يضمن استمرار هذه العلاقة السببية بينهما في المستقبل. والدليل الاستقرائي -على سبيل الفرض- يستطيع أنْ يعين السبب وراء ظاهرة التمدُّد ويعزوها إلى الحرارة، ولكنه: هل يستطيع أن يؤكد لنا أنَّ هذا السبب سيعطي النتيجة نفسها في الوقت الذي لا نجري فيه التجربة؟! هذه أصعب المشاكل التي تواجه من ينكر البداهة العقلية ويرى في التجربة المصدر الوحيد للمعرفة.

مبرِّرات المنطق الأرسطي للاستقراء الناقص والموقف الصدري منها

نستخلصُ ممَّا سبق أنَّ الاستقراء الناقص هو أحد الأدلة التي يمارسها العقل، ويراد به كل استدلال تكون نتيجته أكبر من المقدمات المكونة لتلك النتيجة. (في الاستقراء التام تأتي النتيجة مساوية للمقدمات)، ولكن في هذا النوع من الاستقراء يتم القفز من مقدمات محدودة تم استقصاؤها إلى نتيجة عامة تفيد العلم بقضية ما. فمثلا النتيجة التي خلصت إليها التجارب من أنَّ الحديد يتمدد بالحرارة لم تتكوَّن على أساس استقصاء كل الحديد في هذا الكون، ولكن يستطيع الإنسان أن يُجزم بهذه الحقيقة ويُعمِّمها لكل الحديد على أساس استقصاء عدد محدود منها.

والنقطة الأساسية هي: كيف نبرِّر منطقيًّا التعميم -أي القفز من الخاص إلى العام- بحيث يصبح الاستقراء الناقص مفيداً للعلم بقضية ما. وفي الوقت الذي يحاول فيه المنطق الأرسطي أن يصل إلى المبرر المنطقي الذي يمدُّ جسور الاتصال بين الخاص والعام، ويعطي للتعميم قيمته العلمية يؤكد أنَّ الاستقراء الناقص بنفسه لا يمتلك هذا التبرير؛ لأنه مجرد تجمع عددي للشواهد؟! فإذا استطعنا أن نكشف عن رابط يشد هذه القضايا المشمولة بالاستقراء بعضها ببعض ويجعل أحدها (أعلى سبيل المثال) سبباً في وجود الآخر(ب) أو أن عدم (أ) سبب لعدم (ب)، فإنَّنا نستطيع حينئذ أن نبرر هذا التعميم ونمد جسر الاتصال بين الخاص والعام ونصل في نهاية المطاف إلى العلم الجازم بقضية ما. فكيف استطاع المنطق الأرسطي أن يجعل من الاستقراء الناقص مفيداً للعلم؟

وللإجابة عن هذا السؤال: لنفترض أن (أ) دائماً تقترن بـ(ب) في جميع التجارب التي نجريها. هذا الاقتران التزامني بين (أ) و(ب) -بمعنى التعاقب الزمني في ظهور (ب) كلما وُجد (أ)- لا يكشف عما إذا كانت (أ) و(ب) يرتبطان على النحو الذي يجعل من (أ) سببا في وجود (ب) أو أن عدمها عدم لـ(ب) أو لا. فقد يكون هذا الاقتران بينهما اتفاقاً أي مصادفة، وهنا نحتاج إلى البرهان الذي ينفي الصدفة بينهما، ويؤكد أنَّ هذا الاقتران بين (أ) و(ب) في عدد كبير من التجارب ليس صدفة، وإنما يُعبِّر عن علاقة سببية وجودية بينهما؛ ذلك لأنَّ نفي الصدفة نفي لعدم اللزوم، وهو يعني في المقابل أنَّ هذا الاقتران يعبر عن حقيقة وجودية لزومية؛ بحيث يلزم من وجود (أ) وجود (ب). ولنفي الصدفة، افترض المنطق الأرسطي قضية عقلية قبلية مفادها أنَّ الاتفاق لا يكون دائميًّا أو أكثريًّا “بمعنى أنَّ الاقتران بين (أ) و(ب) في عدد كاف من التجارب لا يمكن أن يكون اتفاقاً”؛ فالعقل يُدرك بشكل مستقل أن هذا غير ممكن.

وبهذا؛ ينقلب الاستقراء الناقص قياساً؛ إذ يتألف كبراه من هذه القضية العقلية وصغراه من هذه القضايا التي شملها الاستقراء. فاقتران تمدد الحديد بالحرارة يمكن أن يُرتَّب على النحو المنطقي التالي: ما دام الاتفاق لا يكون دائميًّا أو أكثريًّا، وما دام (أ) اقترن بـ(ب) في عدد كاف من التجارب، فهذا يعني أنَّ (أ) و(ب) لم يقترنا مصادفة، بل إنَّ بينهما في العمق رباط من السببية. فإذا توفرت الشروط الموضوعية المناسبة، فإنَّ (أ) تكون دائماً سبباً في تولد(ب).

إذن؛ ومما سبق يتَّضح أنَّ المشكلة الاستقرائية تكمُن في كون الاستقراء وحده غير قادر على الوصول إلى الحقائق على نحو مستقل؛ ذلك لأنَّ الاستقراء هو مجرد تجميع عددي للحوادث، وهي بدون الاستعانة بالمعارف العقلية القبلية تصبح حوادث جزئية معزولة ليس بينها رابط.

لقد عرفنا أنَّ الاستقراء يواجه ثلاث مشكلات؛ ونلخصها فيما يلي:

– أولا: عجزه عن إثبات السببية كظاهرة؛ فبدون الإيمان المسبق بهذه البديهية العقلية تكون الصدفة هي التي تحكم الحوادث.

– ثانياً: عجزه عن إثبات السببية الخاصة؛ أي أنَّ الحرارة هي سبب تمدُّد الحديد، أو أنَّ الجاذبية هي السبب في سقوط الأجسام باتجاه الأرض. بمعنى أنَّ الاستقراء -بوصفه تجميعا عدديا للحوادث- لا يكشف عن أسباب خاصة مسؤولة عن توليد تلك الحوادث.

– ثالثاً: عجزه عن إثبات أن هذه العلاقة بين السبب والمسبب هي علاقة تتصف بالاطراد والاستمرارية خارج نطاق التجربة وفي المستقبل.

هذه المشكلات التي تواجه الدليل الاستقرائي، والتي يفقد معها استقلالية الوصول إلى الحقائق. ولقد تغلَّب المنطق الأرسطي على هذه المشكلات الثلاث بالاستعانة بالقضايا العقلية. فقد تمكن من التغلب على المشكلة الأولى والثانية بالرجوع إلى المعارف العقلية القبلية؛ فالإيمان بالسببية كمبدأ عقلي أولي فوق التجربة، وباعتباره قانونا عامًّا يتحكم في كلِّ ظواهر الكون الطبيعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية. كما أنَّه -وبالرجوع إلى المبدأ، والذي يُمكن البرهنة عليه من مبدأ السببية والقائل: “إنَّ القضايا المتشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة”- يمكن التغلُّب على المشكلة الثالثة؛ فالمسببات تتبع أسبابها على الدوام إذا توافرت الشروط الموضوعية لذلك.

أمَّا المشكلة الثانية؛ والتي يعجز فيها الاستقراء عن إثبات أنَّ هناك سبباً كـ(أ) وليس(ج) أو (د) أو (هـ) مثلاً، هو المسؤول عن وجود (ب)؛ فقد تغلَّب عليها بافتراض القضية العقلية التي تنفي الصدفة أو الاتفاق في التجارب المتكررة، والتي دائماً تؤكد سببية (أ) لـ(ب). “فالاتفاق لا يكون دائميًّا”؛ فبافتراض هذه القضية العقلية يتخلص الاستقراء من مشكلاته المنطقية جميعاً، وتصبح التعميمات الاستقرائية لها مبرراتها المنطقية.

الموقف الصدري من المبرِّرات الأرسطية

إذا كانت (أ) و(ب) تربطهما علاقة سببية في الواقع على النحو الذي تكون فيه (أ) سبباً في وجود (ب). فإنَّ المبدأ الأرسطي حينئذ ينفي أن تتكرَّر (ت) أو (ج) أو (هـ)، أو أية ظاهرة أخرى لا تؤثر في وجود (ب) في عدد معين من التجارب. وإن كان هذا المبدأ لا يُحدِّد لنا ذلك العدد من التجارب، فهو -بشكل مطلق- ينفي بروز هذه الظواهر وتكررها في التجارب على الخط الطويل. فإذا كنا لا نستطيع مثلاً أن نحدد ما إذا كانت (أ) أو (ت) هي السبب في وجود (ب)، فإننا سنشاهد بعد أن نرى عددا معقولاً من التجارب أن (ت) لا تتكرر في هذا العدد، فإذا افترضنا أن عددَ التجارب عشرة وتتكرر (ت) في تسع منها، يتضح لنا بشكل قطعي أن (ت) غير مسؤولة عن وجود (ب). ولكن: ماذا يقصد أرسطو عندما يفترض أن هذا المبدأ يشكل معرفة عقلية قبلية؟

إنَّه يقصد أنَّ هذا المبدأ يتساوى من حيث الضرورة والقيمة المعرفية مع مبدأ عدم التناقض مثلاً؛ فإذا كان من المستحيل عقلاً وواقعاً أن تجتمع الأضداد في الزمان والمكان الواحد، فإنَّ تكرار الصدفة في التجارب يساويه في الاستحالة العقلية. بمعنى أن استحالة اجتماع النقيضين واستحالة تكرار الصدفة يُعبِّران عن ضرورة معرفية سابقة عن التجربة؛ ففي الوقت الذي لا نستطيع فيه أن نتصوَّر عالماً تعيش فيه الأشياء مع أضدادها، فإنَّه كذلك لا نستطيع أن نتصوَّر أن تتكرَّر الصدفة على الخط الطويل في التجارب.

لم يقبل السيد الصدر التبرير الأرسطي الذي يرتكز على نفي تكرار الصدفة -النسبية- في عدد محدَّد من التجارب؛ بمعنى أنَّ “الاتفاق لا يكون دائميًّا أو أكثريًّا”؛ باعتبارها قضية عقلية قبلية. ولقد شكَّل -بموقفه الرافض لهذا التبرير- حدًّا زمنيًّا يفصل بين مرحلتين من تطور نظرية المعرفة على ضوء المذهب العقلي. لقد كان هذا التبرير الأرسطي مقبولا لكل الفلاسفة المسلمين باعتبار هذه القضية -المبدأ الأرسطي- يُدركها العقل كضرورة قبل التجربة. لكنَّ السيد الصدر -رضوان الله عليه- بمثل عبقريته النادرة، وجَّه اعتراضات سبعة تنسف كون عدم تكرار الصدفة -النسبية- في التجارب مبدأ عقليًّا قبليًّا؛ وبالتالي تنسف المرتكز الأساس الذي يعطي للتعميم في الاستقراء الناقص مبرراته المنطقية.

وترتكز البراهين الصدرية في نفي المبدأ الأرسطي على ما يلي:

1- إنَّ المبدأ الأرسطي بافتراضه هذا المبدأ إنما يلتقي وتفسيره للمعرفة على ضوء المذهب العقلي؛ فالمذهب العقلي يُؤمن بأنَّ المعرفة البشرية تستند إلى المعارف العقلية الأولية المستقلة عن الحس والتجربة، والتي تشكل الأساس الذي تنمو على ضوئه المعرفة. ولذلك؛ فإنَّ هذا المذهب يقسِّم المعارف البشرية إلى معارف عقلية قبلية أولية؛ بمعنى أن يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريًّا. ونقصد بهذه الضرورة “الضرورة الذاتية”، التي تستلزم -عقلاً- استحالة التفكيك، أو الفصل بين المحمول والموضوع. ومعارف نظرية تحصل عن طريق البرهان المبني على أساس المعارف الأولية؛ بحيث يكون ثبوت الموضوع للمحمول عن طريق الحد الأوسط الذي يُشكل السبب الرابط بينهما (المحمول والموضوع).

2- إنَّ الصدفة التي ينفيها المبدأ الأرسطي ليست الصدفة المطلقة، وإنما الصدفة النسبية؛ فالصدفة المطلقة تعني حدوث شيء دون أي سبب على الإطلاق، وهذا مستحيل لأنها تتعارض مع مبدأ السببية. أما الصدفة النسبية التي يتحدث عنها المبدأ الأرسطي، فهي ليست مستحيلة، ويقصد بها أن تقترن -مثلاً- الظاهرة (أ) بالظاهرة (ب) اتفاقاً، وليس على أساس وجود علاقة سببية بينهما. فقد تقترن -على سبيل المثال- ظاهرة تمدد الحديد بسماع صوت.

3- عندما يقرر المبدأ الأرسطي أنَّ الصدفة لا تتكرر باستمرار على المدى الطويل، إنما يقصد بـ”المدى” العدد المعقول من التجارب، والتي لا يمكن للصدفة أن تتكرر فيها جميعاً. لكنَّ المبدأ الأرسطي لا يُحدِّد لنا ذلك العدد الذي يستحيل بحسب فرضه أن تتكرر فيه الصدفة إن كانت العلاقة القائمة في التجارب بين (أ) و(ب) مثلاً، علاقة سببية في الواقع. وكذلك لا يستطيع أن يعيِّن لنا نوعيتها، وفي أيٍّ منها ستتكرر هذه الصدفة؛ لأنَّ ذلك يتطلَّب معرفة تامة بالظروف الكفيلة بظهورها، وهذا غير ممكن. إذن؛ المبدأ الأرسطي في حقيقته هو علم ينفي شيئاً لا يمكن تحديد طبيعته وعدده وزمان ظهوره؛ فهو علم بالنفي وحسب.

ويُطلق على العلم بالنفي غير المحدد “العلم الإجمالي” (وهو الذي وظفه السيد الصدر لاحقاً في تعريف الاحتمال). وتقوم الاعتراضات على نفي كون هذا المبدأ يشكل علماً إجماليًّا عقليًّا قبليًّا. وسنتعرض لهذه الاعتراضات السبعة في مقال آخر إن شاء الله تعالى.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

محمود حيدر

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

السيد محمد باقر الصدر

-

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

السيد محمد حسين الطهراني

-

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

الحجاب والحرية

الحجاب والحرية

الشهيد مرتضى مطهري

-

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

السيد منير الخباز القطيفي

-

أنواع الصائمين

أنواع الصائمين

الشيخ علي آل محسن

آخر المواضيع

-

نحو مدينة الرضا

-

أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب

-

البقيع امتحان العاشقين

-

الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر

-

فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق

-

عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

-

مرثية الجشي في الإمام الصادق

-

الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)