مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد عباس نور الدينعن الكاتب :

كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.ما معنى أن تكون ممهّدًا؟

السيّد عبّاس نورالدين

هناك عناوين متعدّدة ترسم لنا نمط ارتباطنا بالله، لكنّ الواقع هو أنّ هناك عملًا واحدًا فقط يريده الله منّا وكل ما عدا ذلك سيكون تابعًا له ومحسوبًا عليه!

إنّ تعدّد هذه العناوين يساعدنا على فهم هذه العلاقة ولا يعقّدها. فالعبادة مثلًا اعتُبرت هدفًا لخلق الإنسان كما في قوله تعالى: {وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون}،[1] وفي آيةٍ أخرى يمكننا أن نفهم أنّ تقوى الله هي الهدف أو المغزى من وجودنا كما في قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَالَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}.[2] ومن الملفت أنّ آية أخرى بيّنت أن تقسيم الناس الواقعيّ سيكون على أساس مدى تقديرهم لنعمة الله والتفاتهم إلى منعّميّته .. {هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصير}،[3] أو قوله تعالى: {إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا}.[4]

وفي الواقع، إنّ هذه الآيات تتعاضد فيما بينها لتقرّبنا إلى فهم معنى وجودنا وتعمّق فينا مبدأ الارتباط والعلاقة الحقيقيّة بالله تعالى. وفي النهاية، نحن أمام إلهٍ خالقٍ عظيمٍ هو محور الوجود ونحن عبيده وله أن يفعل بنا ما يشاء؛ وعلينا أن نذعن أنّ الكون والوجود لا يدور حولنا، وإن كنّا نقع في مركزه؛ مثلنا مثل تلك القطعة الرئيسيّة في جهازٍ عظيم، إلّا أنّ هذا الجهاز قد صُنع لشخصٍ آخر. وحين تترسّخ فينا هذه العقيدة وتتحوّل إلى إيمانٍ مستقرٍّ في القلب، نخرج من محوريّة الذّات والأنانيّة ونبدأ بمشاهدة الكون والحياة من زاويةٍ أوسع، ويصبح كلّ شيء بالنسبة لنا دائرًا حول الله، ومن جملة ذلك أعمالنا وتحرّكاتنا.

وفق هذه الرّؤية السّامية سنبدأ بقياس الأعمال بالمقياس الإلهيّ لا بالمقياس البشريّ. فالصّلاة مثلًا، تُقاس بحسب الشأن الإلهيّ، لا المجهود والقدرة البشريّة. ومن الطّبيعيّ هنا أن نتساءل عن الصّلاة التي تليق بالله تعالى، ولن نقيّم صلاتنا وفق ما بذلناه من جهدٍ وتركيزٍ ووقتٍ وتضحيةٍ بمشتهيات و... وهكذا يبدأ سعينا الحقيقيّ نحو العبوديّة ونحو التّقوى ونحو الشّكر، أي نحو إقامة الرّابطة الواقعيّة أو إدراك حقيقة هذه الرّابطة.

وقد أشارت بعض الرّوايات الجميلة في هذا المجال إلى أنّ ما يحدّد صوابيّة أي عمل نعمله لله هو الله نفسه لا نحن. ففي حديثٍ عن الإمام الصادق(ع): "عَبَدَ اللَّهَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْخِلَال، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِي زَمَانِهِ قُلْ لَهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجَبَرُوتِي لَوْ أَنَّكَ عَبَدْتَنِي حَتَّى تَذُوبَ كَمَا تَذُوبُ الْأَلْيَةُ فِي الْقِدْرِ مَا قَبِلْتُ مِنْكَ حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْبَابِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ".[5] وهذا الحديث وغيره ينطبق تمامًا على المفهوم الذي ندركه من علاقتنا بالله تعالى. فأن تكون عبدًا يعني أن تسعى لتطبيق ما يريده الله لا ما تراه أنت من الدين والعبادة.

وهنا نرجع إلى القضيّة الأولى ونسأل ما الذي يليق بالله تعالى؟ فإن كنّا نظن أنّ ما يليق بالله هو كثرة العبادة وتنوّعها فهذا عين الاشتباه؛ لأنّ إلهًا عظيمًا هو الله تعالى ليس بحاجة إلى أعمالنا حتى نكثّر منها وننوّع، بل الجدير بالعبد بين يدي ربّه أن يكون حريصًا أشدّ الحرص على إدراك ما يريده الله بما يليق بشأنه سبحانه. ولا شيء يليق بشأن الربّ من قِبل العبد إلا أن يتمحّض في العبوديّة ويخلي نفسه من كل دوافع الأنانيّة ورغبات النفس ونوازعها مهما كانت طاهرة نقيّة.

العبوديّة التامّة تعني ألّا يكون في قلب العبد شيء سوى إرادة الله. حتى إرادة إرادة الله تعالى ليست من العبوديّة الحقّة. فالتخلّي عن الإرادة ـ كما قيل: أريد أن لا أريد ـ هو الذي يعطينا المعنى الدقيق للعبوديّة.

ولكي يصل العابد إلى مثل هذا المقام، ينبغي أن يكون شديد الاهتمام والبحث والتفتيش عمّا يريده الله تعالى من وراء خلق السّماوات والأرض والإنسان وسائر الكائنات، فلا يتعامل بالسّذاجة والسّطحية مع ربّ العالمين، ولا يقولنّ في نفسه لماذا أعقّد الأمور، يكفي أن أصلّي وأصوم وأحج وأؤدّي سائر الفرائض حتّى يرضى الله عنّي. فهذا التّبسيط ليس إلّا من نقص العبوديّة وبروز الأنانيّة.

العبوديّة تستلزم وجود هاجس قويّ في القلب تجاه أداء حقّ الله تعالى. ولو أردنا أن نقدّم مثلًا عرفيًّا من حالات النّاس، فإنّ العبد الصّادق لا يقول إنّني وضعت الماء لسيّدي لكي يشرب، بل يهتمّ حقًّا وصدقًا فيما إذا كان الماء مطلوب ومراد سيّده. ومثل هذا الهاجس يوصلنا إلى فهم قول الله تعالى: {الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيزُ الْغَفُور}،[6] وهي الآية التي يبدو أنّنا غفلنا عنها كثيرًا لولا أن جاء الإمام الصادق عليه السلام ووضع أهم ركن في فهمها حين قال: "فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} قَالَ: لَيْسَ يَعْنِي أَكْثَرَ عَمَلًا ولَكِنْ أَصْوَبَكُمْ عَمَلًا، وَإِنَّمَا الْإِصَابَةُ خَشْيَةُ اللَّهِ وَالنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ وَالْحَسَنَةُ."[7] فالاختبار الواقعيّ للعباد في ادّعائهم للعبوديّة يكمن في مدى إصابتهم لما يريده الله تعالى، لا بل في تسابقهم في الإصابة، لأنّه تعالى قال: {أحسن عملًا}، والإمام يقول: "أصوبكم"، ممّا يدل على أنّ هناك إصابة وهناك إصابة أدقّ. وكأنّنا هنا أمام مرمى سهام ذي دوائر متعدّدة والمطلوب هو أن نصيب الدّائرة المركزيّة لننجح في الاختبار.

ومرّة أخرى، لو فهمنا جيّدًا ما معنى أن يكون العبد عبدًا وما معنى أنّ الربّ هو الربّ، لما اعتبرنا هذا من التّعقيد في الدّين؛ بل لعلمنا أنّ هذا هو الدين. فما قيمة الدّين إن لم يرسّخ فينا حالة العبوديّة ويعمّق فينا إدراك الربوبيّة؟!

وهكذا نصبح مدركين لما يُقال من أنّ الصّلاة والصّيام وسائر العبادات هي بحدّ ذاتها مقدّمة للإصابة، وكأنّها تمرين وتدريب للعبد ليصل إلى مقام {أحسن عملًا}، حتّى ينجح في الابتلاء والاختبار الإلهيّ الذي خُلق لأجله. وحين ينجح ويُفلح، فإنّ كل هذه العبادات ستكتسي حلّة القبول عند الله وتكون سببًا للارتقاء والتّكامل، طالما أنّ صاحبها سلك الطّريق الصّحيح. فالعبادات بكلّ تفاصيلها الواجبة والمستحبّة تكون بمنزلة الوسيلة أو المركبة القويّة التي يُفترض أن تأخذنا إلى الهدف، والإصابة (التي هي القيام بأحسن العمل) هي الطريق الذي نسلكه. فما فائدة أن تمتلك سيّارة قويّة جدًّا ذات محرّك بألف حصان إن لم تسلك الطّريق الصّحيح؟

هكذا كان إبليس اللعين يعبد الله ستة آلاف سنة ولا يبحث عما يريده الله تعالى من خلق كلّ هذا العالم ولا يكترث له. وحين جاء الاستحقاق ظهر هذا الخبيث على حقيقته. فقد أعلن الله تعالى أنّه جاعلٌ في الأرض خليفة له ليصلحها ويرجعها إليه، إلّا أنّ إبليس لم يتردّد لحظةً واحدةً في رفع عقيرته والاعتراض على الذّات الإلهيّة، فانكشف أنّ كل تلك العبادات المجهدة الطويلة الكثيرة كانت هباءً منثورًا.

وفي الحديث بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: "أيّ البقاع أفضل؟ فقلت؟ الله ورسوله أعلم، فقال: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أنّ رجلا عُمّر ما عُمّر نوح في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا".[8]

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: "ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أنّ رجلًا قام ليله وصام نهاره، وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حقّ في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان".[9]

وهكذا، تتبيّن لنا هذه المقولة وهي أنّ من لم يسلك طريق التّمهيد لخلافة وليّ الله في الأرض، فسوف تكون عباداته الكثيرة المتنوّعة الطّويلة غير ذات فائدة عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــ

[1]. سورة الذاريات، الآية 56.

[2]. سورة البقرة، الآية 2.

[3]. سورة التغابن، الآية 2.

[4]. سورة الإنسان، الآية 3.

[5]. مستدرك الوسائل، ج1، ص 156-157.

[6]. سورة الملك، الآية 2.

[7]. الكافي، ج2، ص 16.

[8]. بحار الأنوار، ج27، ص 172-173.

[9]. وسائل الشيعة، ج1، ص 118.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

محمود حيدر

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

السيد محمد باقر الصدر

-

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

السيد محمد حسين الطهراني

-

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

الحجاب والحرية

الحجاب والحرية

الشهيد مرتضى مطهري

-

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

السيد منير الخباز القطيفي

-

أنواع الصائمين

أنواع الصائمين

الشيخ علي آل محسن

آخر المواضيع

-

نحو مدينة الرضا

-

أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب

-

البقيع امتحان العاشقين

-

الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر

-

فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق

-

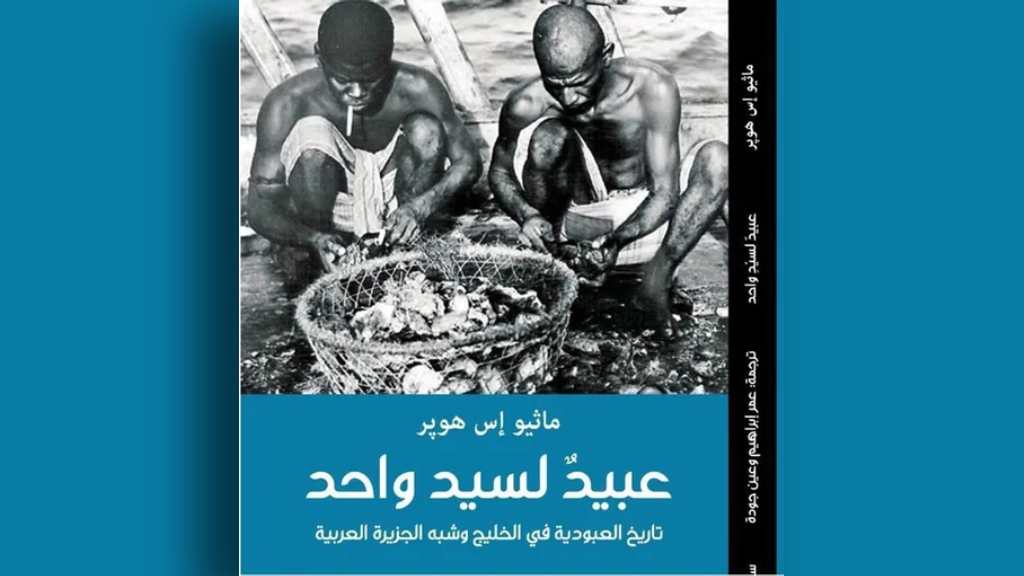

عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

-

مرثية الجشي في الإمام الصادق

-

الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)